Lucy Virgen: Mi vida como lectora

MI VIDA COMO LECTORA*

Por:

Lucy Virgen

A Luiso, Valli y Day, cómplices lectores

Antes de que los pagos de nómina se hicieran por transferencia electrónica guardé -por precaución- mi apreciado cheque de aguinaldo en un libro y luego olvidé en cual. Luis Villa, mi marido, me dijo que antes de revisar todos los libros de los estantes, debía intentar recordar cómo había escogido el libro, ¿tal vez era uno de mis libros favoritos, o tal vez uno que hablaba de dinero? Yo -aliviada por tener una pista- contesté “elegí un libro que no se llevaría un ladrón”.

Mi ingenuidad al pensar que había libros que sí se llevaría un ladrón ha causado muchas burlas, pero yo sigo pensando que en ese librero estaban las cosas más valiosas en nuestro departamento de recién casados. Y también son las que más permanecen, Luis y yo hemos cambiado -varias veces- todos los aparatos electrónicos, computadoras y electrodomésticos pero los estantes y su contenido –como las cucharitas en el cuento de Isaac Bashevis Singer- parecen multiplicarse cuando los dejamos solos. Eso sí, me sigue sorprendiendo el poco interés de algunas personas en los libros. Años después del incidente del cheque rompieron la ventana de mi auto para robarse la cachucha de un concierto de Pink Floyd y me extrañó mucho -consta en mi declaración al seguro- que no se llevaran las memorias de Leni Riefenstahl que estaban debajo. Pasta dura y 400 páginas ¿cómo puede alguien resistir eso?

Todos mis libros tienen para mí un valor que no tiene relación con el precio que se menciona en la tapa, pero aún más los que han sido firmados por el autor. En la primera Feria Internacional de Libro de Guadalajara FIL le pedí a Don Emmanuel Carballo que firmara mi copia de Los protagonistas de la literatura mexicana, la dedicatoria dice “A Lucy a quién le reprocho que ame al cine tanto como la literatura”. Emilio García Riera estaba presente y dijo “como debe ser”. Un orgullo para mí que dos famosos de la cultura nacional se pelearan por mis simpatías que estaban y siguen estando divididas. Pero mi pasión por el cine se convirtió en profesión y siempre he sido amateur en la literatura, por el puro amor al arte, ¡una arribista vamos! Esta característica de no-profesional me ha permitido leer y disfrutar de los libros sin ninguna traba; voy sin rubor y con el mismo gusto a la presentación de Phillipa Gregory, John Irving, o Martin Amis con mi carga de libros para autografiar. No tengo que confesar mis placeres culpables, ni siquiera nombrarlos así. Tengo una libertad que perdí en el cine al ser considerada especialista en la materia.

Mis pasiones por el cine y la literatura no crecieron en paralelo, supongo por las dificultades ambientales y opiniones familiares, la segunda tuvo preferencia. Soy la tercera hija de un farmacéutico de pueblo, me crie en Tecomán, Colima; quisiera poder apelar a Machado y sus huertos claros con limoneros, pero mi recuerdo se asemeja más a la Alabama de Truman Capote “cuando pasaba un carro, el polvo se quedaba suspendido en el aire una hora o más”. Mi madre Elisa Aguilar creía que ir al cine dos días seguidos era de gente floja -siempre la recuerdo en mis maratones de cinco películas al día- pero creía que nada malo podía venir de la letra impresa. La transmisión de televisión -con repetidora en el Nevado- era muy deficiente y sospecho que mi familia no se esforzó mucho, porque los demás parecían tener una recepción más constante. Así, en un pueblo sin librerías ni bibliotecas, mi mamá se preocupó porque tuviéramos material de lectura, aunque no siempre el suficiente. Mi hermano menor, Salvador Ricardo, y yo, llevamos al extremo eso de ser “lectores omnívoros”, nuestras lecturas incluían revistas médicas y folletos de medicinas; recuerdo un artículo sobre bautizos in extremis –el médico puede hacerlo con una jeringa con agua bendita en el canal vaginal, por si tenían curiosidad- y otro con fotos sobre heridas de toreros; las de la zona de ingle me dejaron perpleja, no podía siquiera identificar la parte del cuerpo, pero se convirtió en un juego familiar la descripción “puntazo corrido en la nalga derecha”. No era lo que se dice literatura, pero nos entretenía. El primer libro que leí completo a los seis años fue Hans Brinker o los patines de plata, y después –comprados uno por uno en viajes a la ciudad de Colima- la colección completa de los Clásicos ilustrados de Editorial Novaro. Leí Mujercitas, Ben Hur, Heidi, Sherlock Holmes, Robin Hood. Pasaron años antes de que me enterara que eran versiones recortadas, yo las leí sin prejuicios deseando que fueran más largas. Debo haberlos leído muchísimas veces porque aún puedo citar de memoria el final de El conde de Montecristo “aquí queda un falucho anclado que los llevará a Uorna, donde el señor Nortier los espera para dar la bendición a su nieta…” Y para misterios como el significado de falucho o bigornia un adjetivo que solía usar mi mamá, teníamos un diccionario enciclopédico; al menos parte, porque la humedad y el moho pegaron e inutilizaron muchas hojas, lo mismo pasó con la colección de El tesoro de la juventud que tuvieron muchos de los de mi edad. Lo compraron cuando nacieron mis hermanos mayores, cuando llegaron a mis manos solo teníamos dos tomos completos y parte de otros dos. Salvador y yo leímos hasta los himnos nacionales.

Mis pasiones por el cine y la literatura no crecieron en paralelo, supongo por las dificultades ambientales y opiniones familiares, la segunda tuvo preferencia. Soy la tercera hija de un farmacéutico de pueblo, me crie en Tecomán, Colima; quisiera poder apelar a Machado y sus huertos claros con limoneros, pero mi recuerdo se asemeja más a la Alabama de Truman Capote “cuando pasaba un carro, el polvo se quedaba suspendido en el aire una hora o más”. Mi madre Elisa Aguilar creía que ir al cine dos días seguidos era de gente floja -siempre la recuerdo en mis maratones de cinco películas al día- pero creía que nada malo podía venir de la letra impresa. La transmisión de televisión -con repetidora en el Nevado- era muy deficiente y sospecho que mi familia no se esforzó mucho, porque los demás parecían tener una recepción más constante. Así, en un pueblo sin librerías ni bibliotecas, mi mamá se preocupó porque tuviéramos material de lectura, aunque no siempre el suficiente. Mi hermano menor, Salvador Ricardo, y yo, llevamos al extremo eso de ser “lectores omnívoros”, nuestras lecturas incluían revistas médicas y folletos de medicinas; recuerdo un artículo sobre bautizos in extremis –el médico puede hacerlo con una jeringa con agua bendita en el canal vaginal, por si tenían curiosidad- y otro con fotos sobre heridas de toreros; las de la zona de ingle me dejaron perpleja, no podía siquiera identificar la parte del cuerpo, pero se convirtió en un juego familiar la descripción “puntazo corrido en la nalga derecha”. No era lo que se dice literatura, pero nos entretenía. El primer libro que leí completo a los seis años fue Hans Brinker o los patines de plata, y después –comprados uno por uno en viajes a la ciudad de Colima- la colección completa de los Clásicos ilustrados de Editorial Novaro. Leí Mujercitas, Ben Hur, Heidi, Sherlock Holmes, Robin Hood. Pasaron años antes de que me enterara que eran versiones recortadas, yo las leí sin prejuicios deseando que fueran más largas. Debo haberlos leído muchísimas veces porque aún puedo citar de memoria el final de El conde de Montecristo “aquí queda un falucho anclado que los llevará a Uorna, donde el señor Nortier los espera para dar la bendición a su nieta…” Y para misterios como el significado de falucho o bigornia un adjetivo que solía usar mi mamá, teníamos un diccionario enciclopédico; al menos parte, porque la humedad y el moho pegaron e inutilizaron muchas hojas, lo mismo pasó con la colección de El tesoro de la juventud que tuvieron muchos de los de mi edad. Lo compraron cuando nacieron mis hermanos mayores, cuando llegaron a mis manos solo teníamos dos tomos completos y parte de otros dos. Salvador y yo leímos hasta los himnos nacionales.

Parte integral de nuestras lecturas -aparecían semanalmente por lo que siempre había abastecimiento- eran las Vidas ejemplares y Vidas ilustres en versiones ilustradas de Editorial Novaro, con las que aprendí las vicisitudes Louis Pasteur y de Santa Teresa de Ávila entre muchos otros. Lo que permaneció en mi memoria fue el cuadro en el que alguien –con los pelos al aire, cara de terror y capa medio desatada- gritaba “¡la peste, la peste!” o en algunas ocasiones “¡el cólera, el cólera!”. En los siguientes cuadros había muertos apilados en las calles antes de que nos enteráramos como afectaba la epidemia al protagonista. Infancia es destino, no puedo oír hablar del Zika, Ébola o de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta sin que en mi mente aparezca el cuadro de “¡la peste, la peste!”.

La serie de libros que fue adquirida para los hijos menores y por lo tanto teníamos completa fueron los 12 tomos de Mi libro encantado –editado por primera vez el año en que nací- Después de repasar la ficción Cuentos de hadas, Mitos y Leyendas, Cuentos populares, seguí con la no ficción de Héroes y santos y Grandes hombres grandes hazañas. Guardé para el final, cuando ya no tenía nada más y había memorizado todos los poemas, Consultando al médico.

Leer para mí no tenía, y sigue sin tenerlo, un valor didáctico; ni siquiera podía hablar de mis lecturas, excepto con mi hermano Salvador. Solo el entretenimiento y escapismo que atrae a la mayoría de los lectores. Pero creo que abrió mis horizontes e impidió que me convirtiera en una prejuiciosa y retrógrada. Debemos considerar que en 6º. año de primaria un dictado de clase de historia decía “Cuando los árabes, cimitarra en mano trataron de extender el islamismo por toda Europa, esto fue una bofetada en cara de los países cristianos que trataron de defender los santos lugares de los secuaces del Islam”. Lo repetí, lo memoricé y lo recuerdo, pero nunca consideré a los creyentes del Islam unos criminales. ¿Cómo podría serlo si eran los protagonistas de Las mil y una noches? Pasta dura empastado en tela azul con estrellas plateadas, un lujo que fue regalo de 15 años para mi hermana mayor. Claro, había ladrones como los de Alí Babá, intrigas palaciegas, pero los árabes tenían un alto sentido del honor y el respeto, Aladino puso su espada entre él y la princesa cuando se vieron obligados a dormir juntos. Pasaron años antes de que entendiera el motivo, pero el detalle me pareció muy amable; no fuera a patearla a media noche.

Otro beneficio directo de la lectura -y de un colegio provinciano con muchos prejuicios pero muy estricto en la redacción y ortografía- fue que me hizo sentir menos pueblerina a los 12 años cuando nos mudamos a Guadalajara. El primer día de clase en mi nuevo colegio -con uniformes y personal de limpieza, el colmo de la sofisticación – la “señorita directora”, responsable de las clases de lengua española me preguntó de qué colegio venía “porque estaba muy bien preparada”. Ñ de “ñoña” en la frente pero en ese momento me encantó.

Otro beneficio directo de la lectura -y de un colegio provinciano con muchos prejuicios pero muy estricto en la redacción y ortografía- fue que me hizo sentir menos pueblerina a los 12 años cuando nos mudamos a Guadalajara. El primer día de clase en mi nuevo colegio -con uniformes y personal de limpieza, el colmo de la sofisticación – la “señorita directora”, responsable de las clases de lengua española me preguntó de qué colegio venía “porque estaba muy bien preparada”. Ñ de “ñoña” en la frente pero en ese momento me encantó.

A los pocos meses de llegados a la ciudad Salvador hizo un descubrimiento que cambió nuestra vida: a sólo cinco cuadras de nuestra casa ¡había una biblioteca a la que podíamos entrar y sacar libros SIN COSTO! Sólo requerían la firma de un adulto y enviaban tu tarjeta por correo. La Biblioteca Benjamín Franklin situada dentro del Consulado de los Estados Unidos era un paraíso: impecable, con aire acondicionado, ofrecía miles de libros e incluso discos de vinilo que podías llevar a casa más una amplia sección de consulta en la que todos los diccionarios se podían abrir y ninguno tenía las hojas pegadas. Entrabas después de saludar al guardia en la planta baja, que no tenía ningún reparo en dejar pasar a dos niños de 10 y 12 años sin ninguna identificación. Salvador y yo caminábamos a la biblioteca una o dos veces por semana –durante los años de secundaria y preparatoria- para entregar libros, cambiarlos por otros y pasar al menos dos horas allí. La falta de guía en las lecturas, que ahora parece ser imprescindible, no representó problema para mí: iba a la sección de ficción y empecé a leer por orden alfabético Abbot, Alcott – ¡versión completa de Mujercitas sin ilustraciones!- Aldrich… si un autor no me gustaba ya no buscaba más libros de él; si me gustaba seguía con el resto, a veces esperaba semanas o meses el libro que me faltaba. Para variar, en ocasiones leía autores del final del alfabeto pero nunca me salté letras.

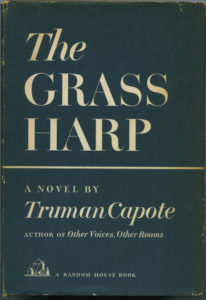

De esa época viene mi pasión por Truman Capote, no había oído hablar de In Cold Blood así es que leí sus cuentos y novelas cortas con esa mezcla de inocencia e ironía antes de leer su descripción de crímenes. Para mí siempre será el niño que criaron sus tías y repartía fruit-cakes con licor ilegal en Un arpa de pasto antes ser el reportero que entrevistó a Dick Hickock y Perry Smith. Hasta la fecha uno de las pocas historias que me hace llorar es El invitado del Día de acción de gracias. Mi libro favorito fue, desde el principio, Other Voices Other Rooms, que he leído varias veces en español y en inglés y cada vez que entro a un lugar poco hospitalario empiezo a pensar “era un terrible hotel de aspecto extraño, pero Little Sunshine se quedó allí. Porque si se iba, como lo hizo una vez, otras voces otros ámbitos, voces oscuras y nubladas arañarían sus sueños”. Y uso metáforas “terrores que en otro tiempo asolaban su mente como las fantasmales ramas de un árbol de oscuridad.”, o expresiones como “jamás me subiría a un auto con un hombre que hubiera olido una copa de Sherry”. En cuanto me lo pude permitir compré todos sus libros editados en español y en cuanto pude leer en inglés tuve la obra completa.

Algunas personas me han dicho “pero sólo tenían autores estadounidenses”. Ni siquiera lo noté en esa época; a los doce años no conocía biblioteca, ni pública ni privada; el USIS United States Information Services me dio la oportunidad de tener acceso a libros sin costo; la nacionalidad y la política que conlleva no me importaba como no me importaría ahora porque puedo discernir entre la literatura y la propaganda.

Nunca tuve la misma oportunidad con los autores de habla española, pero me las arreglé. No robando libros sino cambiándolos por servicios. En la secundaria –por ejemplo- hacia los reportes de los libros a cambio de un ejemplar del mismo. La mayoría eran de la colección Sepan Cuántos que siempre me han parecido difíciles de leer, pero soy adaptable.

En el bachillerato, como toda mi generación, leí el boom latinoamericano, lo adopté y han seguido conmigo y yo con ellos desde entonces. Tengo una pasión especial por García Márquez pero nunca me atreví a saludarlo a pesar de haber tenido la oportunidad varias veces; yo parezco ser junto a la periodista Luz Sánchez-Mellado “la única chupatintas del planeta que no tomó ni agua de grifo con él”. Me dijeron que era una persona muy tímida y no quise molestarlo. Me parece alucinante su universo, tan cercano y fantástico a la vez, repaso periódicamente Cien años de Soledad todo o en partes y compruebo la perfecta conjunción de fondo y forma. Total, tengo todos sus libros, ninguno firmado.

En el bachillerato, como toda mi generación, leí el boom latinoamericano, lo adopté y han seguido conmigo y yo con ellos desde entonces. Tengo una pasión especial por García Márquez pero nunca me atreví a saludarlo a pesar de haber tenido la oportunidad varias veces; yo parezco ser junto a la periodista Luz Sánchez-Mellado “la única chupatintas del planeta que no tomó ni agua de grifo con él”. Me dijeron que era una persona muy tímida y no quise molestarlo. Me parece alucinante su universo, tan cercano y fantástico a la vez, repaso periódicamente Cien años de Soledad todo o en partes y compruebo la perfecta conjunción de fondo y forma. Total, tengo todos sus libros, ninguno firmado.

A Luis Villa le debo – para hablar sólo de literatura- haber repasado los autores norteamericanos que había pasado por alto en las lecturas de la biblioteca y “completar” mi afición por otros. A él le encanta Kurt Vonnegut -del que la Biblioteca Franklin tenía Bienvenido Mr. Rosewater que es mi Vonnegut menos favorito- por lo que leí otros libros y me encantó ; es el único autor que tenemos en un librero común porque su obra completa tiene libros de cada uno, aunque no concordamos en los favoritos a él le gustan mucho Sirens of Titan y Breakfast of Champions mientras que mis favoritos son la serie de cuentos Welcome to the Monkey House y Piano Player. Luis tenía -y compartió- todos los libros de Ray Bradbury que no tenía la biblioteca. Y -muy importante- me “presentó” literariamente a John Irving, que me gustó tanto que me esforcé por aprender a leer en inglés para no tener que esperar los 10 meses que tardaban en salir la edición en español. El mismo Irving me lo agradeció cuando se lo conté en la pasada FIL. Esto no significa, por supuesto, que nuestro matrimonio entre libros haya amalgamado nuestros gustos, él nunca me ha podido convencer que su amado Tom Wolfe sea buen escritor, a mí me parece su escritura me parece tan pretenciosa como sus atuendos.

Con frecuencia me preguntan ¿te gusta más el libro o la película? Y trato de no contestar de esa manera. Creo que el libro y el texto deben juzgarse por separado, hay buenas películas a partir de libros mediocres –El padrino, El día del Chacal, Los puentes de Madison County -; películas regulares a partir de excelentes textos – casi todas las basadas en textos de García Márquez- y películas que están a nivel de los libros que los generaron –Arráncame la vida, El paciente inglés-. Así que no se debe nunca juzgar el libro por la película. Y viceversa.

A los escritores –tanto como a los directores de cine- les debo muchas experiencias en la vida real. Visité Viena buscando kaffe mit schlagobbers por causa de John Irving; después de visitar la rueda de la fortuna gigante de El Tercer Hombre. Y a veces los combino: bajé al amanecer la barranca de San José Purúa porque lo hacía Buñuel, pero me enteré de eso en Mi último suspiro. Por supuesto fui a tomar un Bellini al Harry´s Bar en una noche intemperada en Venecia “cuando los fríos vientos del norte han barrido al último turista japonés de la Plaza San Marcos”, como lo recomienda Truman Capote; también fui a la Iglesia Episcopal de Saint James en el Upper East Side de Manhattan, en dónde tuvieron lugar los funerales de John Steinbeck, y para ver el rosetón que Alice Granville- de acuerdo a Dominick Dunne- donó en memoria de su hijo muerto. También he caminado bajo los olorosos tilos de la Huerta de San Vicente y siempre regreso por una copa de ajoblanco y otra de tinto al Bar Sevilla recordando a García Lora; porque Granada no me recuerda a Agustín Lara sino a Rafael Alberti, y al romancero gitano. Ir a todos estos lugares hubiera sido bueno de cualquier forma, pero hacerlo acompañada de las maravillosas palabras y la experiencia de otros lo hizo aún mejor.

A los escritores –tanto como a los directores de cine- les debo muchas experiencias en la vida real. Visité Viena buscando kaffe mit schlagobbers por causa de John Irving; después de visitar la rueda de la fortuna gigante de El Tercer Hombre. Y a veces los combino: bajé al amanecer la barranca de San José Purúa porque lo hacía Buñuel, pero me enteré de eso en Mi último suspiro. Por supuesto fui a tomar un Bellini al Harry´s Bar en una noche intemperada en Venecia “cuando los fríos vientos del norte han barrido al último turista japonés de la Plaza San Marcos”, como lo recomienda Truman Capote; también fui a la Iglesia Episcopal de Saint James en el Upper East Side de Manhattan, en dónde tuvieron lugar los funerales de John Steinbeck, y para ver el rosetón que Alice Granville- de acuerdo a Dominick Dunne- donó en memoria de su hijo muerto. También he caminado bajo los olorosos tilos de la Huerta de San Vicente y siempre regreso por una copa de ajoblanco y otra de tinto al Bar Sevilla recordando a García Lora; porque Granada no me recuerda a Agustín Lara sino a Rafael Alberti, y al romancero gitano. Ir a todos estos lugares hubiera sido bueno de cualquier forma, pero hacerlo acompañada de las maravillosas palabras y la experiencia de otros lo hizo aún mejor.

Para mi tener un libro significa no estar nunca sola y no estar nunca aburrida. No sólo llevo un libro siempre en un viaje, también en cualquier salida, para que me acompañe en cualquier momento. Esto se ha hecho más fácil gracias a los lectores electrónicos, mi amiga Cristina Palomar me contó de ellos y Luis me regaló uno hace cinco años y me encantó. Claro, me siguen gustando los libros, pero mi lector Kindle me da la posibilidad de comprar libros para los que tendría que esperar meses. Desde que tengo la Kindle consulto los ganadores y finalistas de los premios literarios norteamericanos y las listas de lo mejor del año, descargo muestras y luego decido mis compras. Así fue como conocí a Donna Tartt, Adam Johnson, Ann Patchett, los ensayos de Joby Warrick y pude leer el mismo día de su lanzamiento la nueva novela de Lawrence Block. No son mucho más baratos que los libros clásicos y aún falta definir una parte legal importante -hasta este momento Amazon no te los vende sino que te los presta-, y a tu vez sólo los puedes prestar a tu familia inmediata. Para citar a Alvaro Mutis diré que estarán bien “cuando los acaben de inventar” mientras eso pasa lo disfruto todos los días.

Aunque toda mi vida he sido una lectora “despreocupada”, guiada por el instinto y la búsqueda del placer, la llegada de mi hija Valentina me hizo cuestionarme esto, ¿teníamos los libros adecuados para una criatura?, ¿debía -y de ser así podría- guiarla en sus lecturas? Mi amiga Elena Méndez me preguntó casi a final del embarazo “¿has pensado que vas a enviar un ser civilizado a un mundo de Pokemones?” eso no me preocupaba, pero si la parte de “ser civilizado” ¿Cómo podría hacer que mi hija compartiera la pasión por la lectura que teníamos Luis y yo? Eso es lo básico para un ser civilizado. No quería ser de esos padres machacones que hacen que sus hijos odien hacia donde quieren encauzarlos; tampoco podía usar el método de mi madre de cortar el uso de la televisión y la asistencia al cine. No sé si fueron las lecturas en voz alta -con traducción simultánea de parte de Luis- la abundancia de libros –¡ninguno con moho! – o el ejemplo arrastrante pero Valentina empezó a coleccionar libros y llevar siempre uno en su mochila aún antes de saber leer. A veces exageré, lo reconozco -como cuando tenía 7 años, compré un libro español de lecturas y ejercicios; ella decía que era difícil, pero yo le decía que el nivel en España era más alto, pero si los niños españoles podían hacerlo ella también. Llegó a la mitad antes de darnos cuenta que el libro era para segundo de secundaria y no de primaria. He sido recompensada con una hija que lee desde los catorce años en tres idiomas y tiene una colección de 34 ediciones de Alicia en el País de las maravillas. Una vez cuando Valentina tenía 10 años fue a un campamento, a su regreso mi hermano le preguntó qué actividad le había gustado más y ella dijo que el kayak. Mi hermano argumentó que era una lástima que no tuviera en dónde practicarlo, ella sin inmutarse le contestó “No hay problema, la luz es como el agua, sólo tengo que poner la lancha en mitad de la sala y comenzar a remar”, entonces supe que había tenido éxito.

Por cierto, el libro en el que guardé mi cheque era El microprocesador 8086. A prueba de ladrones.

*Texto publicado en GeografíaVirtual con expresa autorización

de su autora e incluido en el libro:

La mirada y el asombro.

Voces de quince lectores

Rayuela, diseño editorial

México, 2017

ISBN 978-607-9456-22-I

Imágenes: (1) y (3) Grabados de la enciclopedia «El tesoro de la juventud» (1920). (2) Tapa de «Los protagonistas de la literatura mexicana»de Emmanuel Carballo, entrevistas publicadas originalmente en las revistas «México en la Cultura» entre 1958 y 1962, y en «La Cultura en México» entre 1962 y 1965. (4) Lomos de la colección «Mi libro encantado» (1959). (5) Tapa de la primera edición de «The Grass Harp» (1951) de Truman Capote. (6) Ilustración de la primera edición de «Alice’s Adventures in Wonderland» (1865) de Lewis Carroll.

.

Muy ameno tu artículo Lucy, orgullosa mamá 🙂 y más por lo que mencionas en este mundo de Pokemones.

Wow! tres idiomas a esa edad. Y esa obra que es un clásico. Bravo !!!

Y en efecto esperaba saber el paradero del cheque, jajaja muy buena opción.

Sos todo un personaje Lucy.

Gracias por compartir.

¿ Puedo compartirlo ?

Saludos