Historia del cine colombiano y de la Cinemateca de Bogotá

Este texto es el resultado de una investigación sobre la historia del cine colombiano y la Cinemateca de Bogotá, que se publicó como un libro entregado en los lanzamientos del proyecto Nueva Cinemateca de Bogotá. El libro se presentó junto con el proyecto del edificio en el mes de marzo de 2014 durante el 54º. Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), y en la ciudad de Bogotá en un evento realizado en el lote en donde se construyó la nueva sede de la Cinemateca (esquina de la calle 19 con carrera 3, Barrio Las Aguas). Al final de esta entrada aparece un vínculo al PDF del libro (que se publicó sin mis créditos como autor).

El objetivo original de ese libro era dejar constancia del proyecto de la Nueva Cinemateca de Bogotá que en ese momento se encontraba en riesgo por la destitución del alcalde. El libro, financiado por el IDARTES y por la Empresa de Teléfonos de Bogotá fue ilustrado y editado con todo cuidado para hacer de esa obra un objeto bello que mereciera atesorarse. El contenido del libro superó la sola presentación del proyecto de la Nueva Cinemateca para ofrecer en paralelo la historia de esta institución y un resumen de la historia del cine colombiano de manera que esta pieza editorial fuera un objeto bello con un contenido importante para cinéfilos y cineastas.

La historia del cine colombiano y de la Cinemateca de Bogotá no se detuvieron en marzo del 2014 con la publicación del libro, así que el texto de esta página es más completo y extenso que el de la publicación original, e incluye videos, vínculos a libros que pueden descargarse en PDF y constantes actualizaciones.

.

.

HISTORIA CINE COLOMBIANO

Y DE LA CINEMATECA DISTRITAL DE BOGOTÁ

Por:

JULIÁN DAVID CORREA

.

La historia del cine colombiano durante muchos años fue la de una difícil aventura en la que muchos entusiastas perdieron sus fortunas para llevar a las pantallas de plata una versión de Colombia en la que el país era un territorio casi exclusivamente andino, de mestizos pálidos que hablaban español y que eran católicos. Con los años esa geografía virtual que representaban las imágenes en movimiento de Colombia se fue enriqueciendo con otras escrituras audiovisuales como la de la televisión, y la diversidad de este país multiétnico y pluricultural empezó a iluminarse gracias a los proyectores y las pantallas. Ese enriquecimiento de la cinematografía nacional fue posible por el abaratamiento de los equipos audiovisuales, por la formación de nuevos talentos en todo el país y, ante todo, fue posible gracias a que el Estado finalmente se decidió a apoyar el desarrollo de una cinematografía propia y estable.

.

De manera esquemática se puede plantear que las etapas del cine colombiano son cinco:

.

- Etapa de los pioneros y del cine mudo.

- La ilusión industrial.

- Etapa del Neorrealismo, el Nuevo cine latinoamericano y el cine «comercial».

- El Estado apoya el cine colombiano

- Etapa de las escrituras audiovisuales contemporáneas.

.

La etapa de los pioneros y del cine mudo colombiano se inicia el 14 de abril de 1897, en una carpa se realiza la primera proyección de cine en Colombia, en el puerto de Colón que ahora es parte de la República de Panamá. Esa función se realiza con un Vitascopio de Edison, gracias a la Compañía Universal de Variedades del señor Balabrega. El 13 de junio de 1897 llega a Colón un Cinematógrafo Lumière de Gabriel Veyre. El 21 de agosto de 1897 en el Teatro Peralta de Bucaramanga se realiza la primera proyección de cine en el actual territorio colombiano. Muy pronto habrá nuevas proyecciones: en Cartagena (22 de agosto de 1897), en Medellín (29 de octubre de 1898) y en Bogotá.

La primera proyección en Bogotá se realiza el 1 de septiembre de 1897 en el Teatro Municipal, gracias al empresario barranquillero Ernesto Vieco, quien presenta con un Vitascopio de Edison un programa compuesto por unas típicas vistas de los hermanos Lumière. Desde la invención del cinematógrafo y de manera paralela a la obra de Georges Méliès, Segundo de Chomón y Alice Guy-Blanché, entre muchos otros, los Lumière popularizaron el primer estándar de creación y circulación de obras audiovisuales: cortometrajes de un único rollo con registros directos de eventos y actividades de la vida cotidiana.

El 16 de junio de 1899 en el Teatro Borrero de Cali, se proyectan las primeras filmaciones hechas en Colombia. En ese momento se trataba de unas vistas de autor desconocido, hechas al estilo Lumière: mostraban calles y edificios de la ciudad.

Los verdaderos pioneros del cine en Colombia son dos familias: la de los DiDomenico y la de los Acevedo.

Los DiDomenico, inmigrantes italianos, llegaron a Bogotá con toda su familia para trabajar en cine. Los DiDomenico producen el primer noticiero de la historia del cine en Colombia: el “Sicla-Journal” (1924), aunque desde 1913 venían presentando una suerte de crónica social capitalina llamada “Diario colombiano”, que estaba compuesta por el registro de los bogotanos que caminaban por la Carrera 7ª. Los DiDomenico realizan los primeros filmes de larga duración en Colombia, cintas como El drama del 15 de octubre (1915), y son los primeros grandes exhibidores de cine: en 1912 contruyen El Salón Olympia que ocupaba una manzana entera, la más grande sala de exhibición que hasta la fecha conoce Colombia.

Pero nada queda, ni un solo minuto de las primeras filmaciones del cine colombiano.

En 1918, el Acuerdo número 1 es la norma del Estado colombiano que por primera vez menciona al cine, este acuerdo crea el Fondo de los pobres y grava la entrada al cine con un 10%. Durante décadas la única relación de los gobiernos y del conjunto del Estado colombiano con su cine fue el de usar sus taquillas como un lugar donde recaudar impuestos.

De 1920 a 1955, la familia Acevedo trabaja en la construcción de un cine nacional. La familia Acevedo es la creadora del primer largometraje de ficción que se realiza en Bogotá (La tragedia del silencio, 1923) y en 1924, por encargo de Gonzalo Mejía, Arturo Acevedo Vallarino dirige en Medellín Bajo el cielo antioqueño. Los Acevedo realizan la primera película parlante colombiana (con equipos nacionales), son autores del primer filme con animación y hacen desde 1924 el “Noticiero Nacional”. Durante 35 años la familia Acevedo filmó, reveló y editó más de 3 millones de pies de película.

María (Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, 1922), realizada en el Valle del Cauca, es el primer largometraje de ficción de la historia del cine nacional.

De María queda menos de medio minuto de película.

De 1922 a 1928, en lo que Hernando Salcedo Silva llamó el Período de Oro del cine colombiano, se filmaron y estrenaron 14 largometrajes:

.

– María (Máximo Calvo Olmedo y Alfredo del Diestro, 1922)

– La tragedia del silencio (Arturo Acevedo Vallarino, 1923)

– Aura o las violetas (Pedro Moreno Garzón y Vincenzo DiDomenico, 1924)

– Bajo el cielo antioqueño (Arturo Acevedo Vallarino, 1924 – 25)

– Alma provinciana (Félix Joaquín Rodríguez, 1925)

– Como los muertos (Pedro Moreno Garzón y Vicenzo DiDomenico, 1925)

– Manizales City (Felix R. Restrepo, 1925).

– Suerte y azar (Camilo Cantinazzi, 1925)

– El amor, el deber y el crimen (Pedro Moreno Garzón y Vincenzo DiDomenico, 1926)

– Garras de oro (P.P Jambrina, 1926)

– Madre (Samuel Velásquez, 1926)

– Nido de cóndores (Alfonso Mejía Robledo, 1926)

– Tuya es la culpa (Camilo Cantinazzi, 1926)

– Los amores de Keliff (Arturo Sanín, 1928)

.

De seis de estas películas no queda nada y sólo tres (Bajo el cielo antioqueño, Alma provinciana y Garras de oro) se han podido rescatar casi completamente. Garras de oro se recuperó gracias al trabajo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (FPFC), gracias a que la mayoría de la película se encontró por azar en una cabina de proyección y a que uno de sus rollos fue preservado por la Cinemateca Distrital.

.

Garras de oro (P.P. Jambrina, 1926. Colombia).

.

Dice el historiador Diego Rojas: “Así como podemos hablar de la película La tragedia de silencio, también podemos hablar de la tragedia del sonido en la historia del cine colombiano”. La tragedia del sonido llega en 1927: tras una década de filmes importantes, aparece el cine sonoro y el cine colombiano no logra adaptarse a los cambios tecnológicos, una situación que no puede volver a suceder.

La historia del sonido en el cine colombiano ha sido la de muchas cinematografías “periféricas” (las de países que no están en el “centro” de la producción cinematográfica). La proyección de la primera película sonora en las carteleras de los Estados Unidos, El cantante de jazz (Alan Crosland, 1927), y la subsecuente masificación del sonido para cine tuvieron en Colombia el efecto de un cataclismo y una extinción: de 1922 a 1928 se filmaron 14 largometrajes silentes en Colombia, pero con la llegada del sonoro la producción nacional cesó. Los cinematografistas no lograron adaptarse al sonido y el intento de crear una cinematografía propia y estable entró en un letargo del que apenas empezó a salir en 1938 con el musical Al son de las guitarras de Alberto Santana y Carlos Schroeder, un largometraje que no se concluyó. En Colombia, el sonoro apellido Schroeder quedó unido a la búsqueda de sonido para el cine nacional: Carlos Schroeder inventó el Crono foto-fono, con el que realizó junto a Gonzalo Acevedo en 1937 los Primeros ensayos del cine parlante nacional, título con el que se conoce la presentación audiovisual del Crono foto-fono, máquina con que la productora de la familia Acevedo esperaba poder hacer su propio cine sonoro.

.

Primeros ensayos de cine parlante nacional (Familia Acevedo, 1937. Colombia)

.

1932: la Ley 12, en apoyo a la guerra contra el Perú crea un impuesto del 10% sobre las boletas a espectáculos públicos, impuesto que incluye al cine.

Tras la Gran Guerra (la Primera Guerra Mundial), y tras la invención del cine sonoro, Hollywood conquista mercados y transforma el gusto de los espectadores. En los años cuarenta y cincuenta, las cinematografías protagonistas en las pantallas colombianas eran las de los Estados Unidos y México, y en menor medida la de Argentina. En estos años, mientras Colombia producía un largometraje, en México y Argentina la cifra anual estaba alrededor de los 50 filmes, muchos de ellos musicales.

.

En 1942 se sanciona la ley 9ª, primera Ley de fomento a la industria cinematográfica, una norma llena de buenas intenciones que se marchitan sin aplicación: apenas en 1966 se inicia su reglamentación.

El primer largometraje sonoro de Colombia es Flores del valle (Máximo Calvo, 1941), un romance musical que tenía un poco del humor de las comedias de Hollywood. Este primer periodo sonoro del cine colombiano se caracteriza por musicales que trataban de emular en algo a Hollywood y en mucho a los éxitos de los mexicanos. Hoy es posible ver completa la comedia musical Allá en el trapiche de Roberto Saa Silva (1943), una cinta típica del período, gracias a que se preservó por el trabajo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y la Cinemateca Distrital.

Con «la tragedia del sonido», Colombia pasó por más de una década en la que su cine se redujo al constante trabajo de la familia Acevedo y sus noticieros. Flores del Valle y Allá en el trapiche son dos de las 10 películas estrenadas entre 1941 y 1945, en un nuevo momento de esperanza para el cine colombiano. Estas 10 películas fueron producidas por cuatro compañías: la bogotana Ducrane Films, la vallecaucana Calvo Film Company, la antioqueña Cofilma y la colombochilena Patria Films:

.

– Flores del Valle (Máximo Calvo Olmedo, 1941)

– Allá en el trapiche (Roberto Saa Silva, 1943)

– Golpe de gracia (Emilio Álvarez Correa, 1944)

– Antonia Santos (Miguel Joseph y Gabriel Martínez, 1944)

– Anarkos (Roberto Saa Silva, 1944)

– Castigo del fanfarrón (Máximo Calvo Olmedo, 1945)

– Bambucos y corazones (Gabriel Martínez, 1945)

– El sereno de Bogotá (Gabriel Martínez, 1945)

– La canción de mi tierra (Federico Katz, 1945)

– Sendero de luz (Emilio Álvarez Correa, 1945)

.

Esta esperanza en un renacimiento del cine colombiano estuvo asociada al segundo gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo y a su ya mencionada Ley 9ª de 1942, que en términos estrictos es la primera ley de apoyo al cine de Colombia, y que establecía estímulos tributarios y arancelarios a pesar de que en la práctica no haya tenido mayor trascendencia. Para los años cincuentas las cuatro empresas que hicieron largometrajes colombianos durante los cuarenta habían quebrado y este prometedor segundo momento del cine nacional no fue ni uno industrial ni uno de los estudios como sí hubo en Argentina, Brasil y México, no, este segundo tiempo del cine colombiano fue apenas la etapa de la ilusión industrial.

.

En 1954 el Grupo de Barranquilla[1] realiza La langosta azul, un filme experimental. Junto con esta obra que muestra preguntas estéticas, se realizan cintas como El milagro de sal, dirigida por Luis Moya (1958), y otras películas que trataban de conquistar el interés del gran público.

Muchos de estos filmes desaparecieron, algunos en incendios y otros convertidos en puntas de acetato para cordones. ¿Cuántos zapatos de nuestros abuelos llevan la historia del cine colombiano en sus cordones?

1954: el 13 de junio se inaugura la televisión, y la primera gran industria del audiovisual nacional se inicia.

1954: el Cine Club de Colombia y Luís Vicens fundan la Filmoteca Colombiana, que más tarde se convertirá en la Cinemateca Colombiana. En 1957, tras la adquisición de los primeros filmes de su acervo, la Filmoteca ingresa a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF).

1957: el primer computador llega a Colombia.

Los años 60 se caracterizan por la omnipresencia política del Frente Nacional; la llegada de los primeros cineastas con formación internacional, lo que con humor llamó Hernando Salcedo Silva “La llegada de los maestros”[2]; el inicio de la crítica en las artes con la fundación de la Revista Mito[3] y el nacimiento de un cine marginal, político e independiente que internacionalmente se conocería como el cine colombiano del Nuevo cine latinoamericano.

Sin industria cinematográfica no es fácil definir un “cine marginal” o un “cine independiente”, sin embargo las diferencias son evidentes cuando se compara la obra de Marta Rodríguez y Jorge Silva, o el cine de Carlos Álvarez, con películas como El hijo de la choza (Enoc Roldán, 1961) o Farándula (Carlos Pinzón, 1961). El cine marginal e independiente de Colombia se conoció internacionalmente como una parte del movimiento continental llamado Nuevo Cine Latinoamericano, los años sesentas son la década del nacimiento de ese Nuevo Cine Latinoamericano y de manifiestos como “Por un cine imperfecto”, del documentalista cubano Julio García Espinosa. De los mismos años es el largometraje El río de las tumbas (Julio Luzardo, 1964), del que su director dijo: “Es Colombia en chiquito, con un poco de humor”, y también de esa época es la obra de un realizador español afincado en Colombia, otro cineasta que filmaba con inspiración neorrealista, José María Arzuaga: Raíces de piedra (1961) y Pasado el meridiano (1967). Todas estas cintas y cinematografistas hacen parte de la tercera etapa del cine colombiano, la del Neorrealismo, el Nuevo cine latinoamericano y el Cine «comercial». En realidad Colombia ha tenido durante todas las etapas de su historia un cine comercial, es decir: un cine que aspira a convocar el interés del gran público, las comillas que pongo en la palabra «comercial» indican que es frecuente el que esa aspiración no se logre.

1960: tratando que el cine colombiano mire al mundo, y que el mundo del cine mire a Colombia, Víctor Nieto y un grupo de empresarios fundan el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

1967: se promulga la Ley 1ª. que busca la reconstrucción de Quibdó, con otro impuesto del 10% sobre cada boleta de entrada a espectáculos públicos.

Es mucho lo que el cine le ha dado a la economía colombiana, pero esos aportes permanecieron invisibles hasta los años 90 del siglo XX, década en la que se inician los estudios de economía y cultura.

.

Con el tiempo se ha hecho evidente que el año 1971 es la fecha en la que se inicia una cuarta etapa en el cine nacional, una en la que comienza un proceso continuo de apoyo del Estado colombiano a su cine, el primer paso de esta cuarta etapa parece modesto: es la creación de una dependencia de la Secretaría de Educación de Bogotá dedicada a la preservación y exhibición de películas, y a la formación de públicos y cinematografistas a través de seminarios y conferencias. Esa nueva entidad es la Cinemateca Distrital de Bogotá.

El 11 de abril de 1971, el Alcalde de Bogotá, Carlos Albán Holguín, expide el decreto 0631, mediante el cual se creó la Cinemateca Distrital de Bogotá, como entidad dependiente de la Secretaría de Educación del Distrito. La Cinemateca Distrital de Bogotá se fundó siguiendo el modelo de la Cinemateca Francesa. La primera sede fue la sala Oriol Rangel en el Planetario y las primeras oficinas quedaron en uno de los locales de los bajos de las Torres del Parque. Isadora de Norden fue la primera directora de la institución, y fue la persona que lideró el proyecto de su creación, apoyada por su esposo y director de cine, Francisco Norden junto con amigos cercanos como Hernando Valencia Goelkel. En esos primeros tiempos, a la Cinemateca la acompañó la presencia entusiasta de los otros Hernandos: Salcedo Silva y Martínez Pardo. Hasta la fecha, la Cinemateca ha tenido cuatro sedes: la del Planetario; la que quedaba en la carrera 7 con calle 22, habilitada en 1976 por Jacques Mosseri de lo que fuera el “foyer” del Teatro Colombia (actual Teatro Jorge Eliécer Gaitán), un espacio que en otra época fue el Grill Colombia; la nueva Cinemateca de Bogotá, un edificio construido a la medida de las necesidades de una cinemateca que no solo preserva y circula el patrimonio audiovisual de la humanidad sino que es el lugar desde donde se escriben nuevos patrimonios colombianos, nuevas escrituras audiovisuales, esa sede que incluye cuatro salas de cine, una galería, salones para conferencias, espacios de creación con tecnologías apropiadas para el desarrollo audiovisual, una mediateca, parqueadero y zona comercial, entre otros espacios, se inauguró en junio de 2019; y en noviembre de 2022 se abrió una nueva sala de cine programada por la Cinemateca en la sede cultural en el CEFE del Parque El Tunal en la localidad de Tunjuelito, un espacio con capacidad para 95 espectadores.

La primera muestra de cine de la Cinemateca se presenta en octubre de 1971. A lo largo de ese año, la Cinemateca tuvo una programación que es ejemplo de la diversidad del cine de la época: maestros del cine clásico francés, la edad de oro de la comedia americana, expresionismo alemán, documentales y la obra de Charles Chaplin, entre otros.

En 1972, tras 5 años de trabajo, Marta Rodríguez y Jorge Silva concluyen la emblemática película Chircales, que será la primera que tenga una amplia participación y premios en festivales internacionales (Leipzig y Oberhausen, entre otros). De la misma época son otros destacados trabajos como El páramo de Cumanday (Gabriela Samper, 1965), Las murallas de Cartagena (Francisco Norden, 1963), Chichigua (Pepe Sánchez, 1963), y el cine político de Carlos Álvarez: Asalto (1967), Los hijos del subdesarrollo (1971) y ¿Qué es la democracia? (1975).

En paralelo se realizan otros largometrajes de ficción y comedias que tenían claras aspiraciones comerciales como Y la novia dijo… (Gaetano Dell´Era, 1964), producida e interpretada por Jorge Ramírez y Lizardo Díaz Muñoz (Emeterio y Felipe, Los tolimenses).

Desde sus primeras actividades, la Cinemateca Distrital ha estado interesada en la protección del patrimonio audiovisual colombiano, en la circulación del mismo y en generar una historia crítica alrededor de ese patrimonio. Es legendaria la muestra que la Cinemateca realizó en 1973, la primera muestra de cine colombiano que se hizo en toda la historia del cine nacional: “Cine colombiano 1950-1973”, y que contó con un catálogo en cuya carátula estuvo el emblemático fotograma de Chircales (Marta Rodríguez y Jorge Silva, 1972): el del niño con los ladrillos a cuesta.

1974: la Cinemateca Distrital de Bogotá publica “Crónicas de Cine”, de Hernando Valencia Goelkel, selección de críticas editadas entre 1959 y 1974.

Los años 70 son los del comienzo de un Estado que apoya a su cine, y se caracterizan por un instrumento estatal que buscaba fomentar el desarrollo del cine (el “sobreprecio”): el 6 de septiembre de 1972, la resolución 315 de la Superintendencia de Precios fijó un cobro adicional en cada boleta, para recaudar un dinero que a través de los exhibidores pasara directamente a los realizadores de cortos y largos colombianos. En tres años, la producción de cortos pasó de 6 a 83. La medida, en principio útil y que logró la producción de cortometrajes con relevancia estética e histórica, pronto se convirtió en una manera de hacer dinero fácil: haciendo cortos con retazos de filmes y sin ningún valor, a pesar de la creación de una Junta de Control de Calidad. Tanto la Junta como la medida han recibido críticas[4]: es gracias al sobreprecio que se realizaron más de 600 cortos (439 documentales), filmes en los que muchos realizadores pudieron formarse, pero como dice Camila Loboguerrero, es con esos trabajos que se inicia la “leyenda negra del cine colombiano”, la que asegura que la calidad del cine nacional es inferior al de cualquier otra cinematografía.

Es necesario aprender de los errores y construir instrumentos útiles para un mundo audiovisual cambiante.

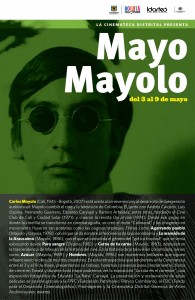

1972: Fernando Laverde, pionero de la animación formado en la televisión, realiza su primer corto: El país de Bella Flor, después vendrán los largometrajes La pobre viejecita (1978), Cristóbal Colón (1982) y la coproducción Martín Fierro (1989).

.

.

Tráiler de Cristóbal Colón (Fernando Laverde, 1982):

.

También protagonistas de las pantallas en los 70 son el cine de Jairo Pinilla (Funeral siniestro, 1977, entre otras), y el de Gustavo Nieto Roa: El taxista millonario (1979), entre otros.

1976: se Inaugura la segunda sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá a donde se trasladan todas sus actividades. El Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, crea con la Cinemateca el Concurso de Cine Colombiano que estimulaba lo más significativo de la producción nacional. A partir de ese año, junto con Colcultura, la Cinemateca realizará el Festival de Cine Colombiano.

1977: la Cinemateca Distrital realiza el I Festival de cine en Súper8, el medio de producción alternativo de la época, y publica el primer número de la revista “Cinemateca”.

Entre 1974 y 1976 se publica, “Ojo al cine”, una revista de critica creada en el marco de las actividades del Cine Club de Cali. En 1978, Carlos Mayolo y Luis Ospina, dos miembros de ese Cine Club realizan la irónica y brillante, Agarrando pueblo. La obra de ambos realizadores, tanto en cine como en televisión, será fundamental en la historia de las imágenes en movimiento de Colombia.

.

Fragmento de Agarrando pueblo.

.

1978: el Acuerdo 2 del Concejo de Bogotá crea el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y adscribe a la Cinemateca Distrital como una de sus dependencias.

1978: el Decreto 1244, autoriza la creación de una sociedad entre entidades públicas para la ejecución de políticas cinematográficas y para el recaudo de recursos destinados al cine: la Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE). Con FOCINE se inicia una etapa completamente diferente en la historia del cine nacional, una historia en la que hubo por igual errores y aciertos. Entre 1978 y 1992 FOCINE produjo 45 largometrajes, 84 mediometrajes y 64 documentales.

Entre los aciertos de FOCINE estuvieron las becas y los talleres de formación, los concursos y los mediometrajes para televisión (FOCINE combinó el cine y la televisión, descubrió que el mismo lenguaje puede compartir pantallas). Entre sus errores estuvo el de convertirse en propietario de los filmes que apoyaba.

1981: se inicia la publicación de la primera época de los Cuadernos de Cine Colombiano de la Cinemateca Distrital de Bogotá. Ese año se pone en servicio su biblioteca con más de 600 libros y revistas especializadas. El archivo gráfico de la Cinemateca contaba en ese momento con 350 afiches y 700 fotografías de cine colombiano y latinoamericano.

1982: se publica “El cortometraje del sobreprecio” de Carlos Álvarez, editado por la Cinemateca Distrital. En 1983 la Cinemateca sale del edificio y desarrolla durante un par de años el programa Cine Club en los barrios.

1983: se funda el Festival Internacional de Cine de Bogotá

1984: Francisco Norden estrena Cóndores no entierran todos los días, la primera película colombiana que se presenta en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

.

Tráiler de Cóndores no entierran todos los días (Francisco Norden, 1984):

.

1984: la Cinemateca publica el boletín Súper 8 para los creadores alternativos.

Entre 1983 y 1986 se emite “Yuruparí”, una serie de documentales para televisión realizados en su mayoría por Gloria Triana, como resultado de un recorrido que inicia en 1982 y que abarca cuatro años de exploración por la riqueza de las culturas populares de Colombia.

1985: se inaugura Teleantioquia, primer canal regional de televisión. En 1986 nace Telepacífico, luego surgirán Telecaribe y Telecafé, entre otros. Con los canales regionales de televisión, surge una nueva manera de concebir el documental, una manera que en palabras de Óscar Campo: “Abandona el documental usado sólo como un instrumento para propagar ideas. Con los canales regionales se crea un documental diverso, de estéticas cruzadas, con recursos del video”. Buenos ejemplos de estos nuevos documentales se pueden encontrar en una serie de televisión que transformó la mirada de los documentalistas colombianos: “Rostros y Rastros” (producida por la Universidad del Valle y el canal Telepacífico de 1988 a 2000). Los documentales para televisión empiezan a explorar las identidades nacionales en las regiones de Colombia.

1986: se crea la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (FPFC), gracias a la Cinemateca Colombiana y al Cine Club de Colombia de Hernando Salcedo Silva, gracias a Cine Colombia, a la Fundación Rómulo Lara y a la Cinemateca Distrital que en ese entonces era parte del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT).

Gilles Charalambos y José Alejandro Restrepo emprenden programas académicos y proyectos artísticos relacionadas con el video y las nuevas tecnologías. En 1987 la Cinemateca Distrital realiza una muestra de video arte que cuenta con la curaduría de Gilles Charalambos.

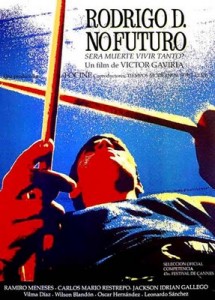

1990: Víctor Gaviria realiza Rodrigo D, No futuro y su cinta es invitada al Festival Internacional de Cine de Cannes.

.

.

1992: Paul Bardwell, Juan Guillermo López y Luis Alberto Álvarez fundan en Medellín la Revista Kinetoscopio, publicación periódica de reseñas, ensayos y crítica cinematográfica que aún se sigue editando.

1993: se liquida FOCINE y la noticia llega el primer día de rodaje de La estrategia del caracol (Sergio Cabrera), último largometraje coproducido por esta empresa. La cinta logra concluirse y se estrena en 1994 en medio de un inmenso éxito nacional e internacional que recuerda a los cinematografistas que la necesidad de expresarse audiovisualmente se impone sobre los conflictos y la política.

1995: se funda el Festival de Cine Europeo, Eurocine.

Desde los años 90 las universidades de los Andes, Javeriana y Nacional impulsan las artes electrónicas y digitales, lo que tiene como resultado obras de videoarte, “Net Art”, arte interactivo y arte sonoro, entre otras narrativas multimedia que aprovechan las nuevas tecnologías. En esa década se crean espacios de arte digital como Artrónica, el Salón de Arte Digital, el Festival de la Imagen, y espacios alternativos como Bogotrax, donde se refleja el uso del video en distintas plataformas.

Tras la muerte de FOCINE parece que el cine colombiano no tiene apoyo estatal, pero algunos instrumentos se siguen fortaleciendo, como la Cinemateca Distrital de Bogotá que crea en 1994 sus estímulos a la producción. En 1998, este concurso lo gana Jorge Navas con el proyecto Alguien mató algo (ver: http://geografiavirtual.com/alguien-mato-algo-jorge-navas-1999/), y en 2013 lo obtiene el filme que en 2014 recibe la primera Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes que el cine colombiano ha recibido en su historia, el cortometraje Leidi (Simón Mesa, 2013).

.

Detrás de cámara de Leidi:

Para ver el cortometraje Leidi (Simón Mesa, 2013) en Guayaba Films:

https://www.guayaba.film/es/alquileres/leidi-simon-mesa-soto-colombia-united-kingdom

.

Sobre el reconocimiento que obtuvo de la Cinemateca por el proyecto Alguien mató algo, dice Jorge Navas: “En un momento en que pensé que no había ningún apoyo, me llegó este premio con el que pude hacer mi corto y empezar a abrir puertas internacionales”. Junto con Alguien mató algo y Leidi, otra de las grandes películas de la historia del cine colombiano que existe gracias a los premios de la Cinemateca es La cerca (Rubén Mendoza, 2004. Ver: http://geografiavirtual.com/la-cerca-ruben-mendoza-2004/)

1996: el proyecto “Segundo Tiempo” de Ricardo Coral, gana el premio de la Cinemateca. Este proyecto será la base del largometraje Posición viciada, la segunda experiencia en cine de Dago García, un libretista de telenovelas, que también es guionista y productor cinematográfico, un gestor que con un esquema industrial eficiente, tras 17 películas (la mayoría comedias), ha acostumbrado a los colombianos a un estreno cada 25 de diciembre.

1997: se sanciona la Ley 397, Ley de Cultura, que funda el Ministerio de Cultura con sus direcciones, entre las que está la de Cinematografía. Esta Ley da vía libre a la creación de un fondo mixto de apoyo al cine que se construirá el año siguiente: Proimágenes en Movimiento (hoy Proimágenes Colombia).

1998: se crea la Muestra Internacional Documental, y es evidente que las salas alternativas de Bogotá se quedan cortas para albergar el creciente número de festivales y muestras de cine.

1998: la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura realiza sus primeras convocatorias públicas, entre los filmes premiados está La vendedora de rosas de Víctor Gaviria, cinta rodada en 1996, que fue seleccionada para el Festival de Cannes.

El primer Director de Cinematografía del Ministerio es Felipe Aljure, realizador de cine y publicidad que en 1993 estrenó el largometraje La gente de la Universal. Él y su equipo proponen atender de manera integral el desarrollo del cine, la totalidad del ecosistema audiovisual: desde la formación de las personas, hasta la preservación de los filmes que han cumplido su ciclo en salas y otras pantallas.

2000: la Cinemateca Distrital de Bogotá organiza el I Encuentro de Cinematecas de Iberoamérica.

2001: la Cinemateca Distrital de Bogotá, gracias a la iniciativa del Goethe Institut, con el apoyo del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y del Centro Colombo Americano de Medellín, crea el “Ciclo Rosa”, el primer festival de cine “Queer” de Colombia.

.

Para conocer más sobre la historia del Ciclo Rosa y sobre los debates y luchas que han conducido a la protección de la diversidad sexual y de género en Colombia se puede descargar el Catálogo Razonado del Ciclo Rosa desde la página de la Cinemateca e Idartes: https://idartesencasa.gov.co/sites/default/files/libros_pdf/rosa_0.pdf

.

2003: el trabajo interinstitucional se impone como el gran acierto de esta etapa. Es gracias a que la Dirección de Cinematografía y Proimágenes son instituciones hermanas, y a que en la junta de esta última[5] están las mayores instituciones del sector audiovisual y su contexto, que se dan las condiciones para la redacción y aprobación de la Ley de Cine, la Ley 814, que crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y el incentivo tributario para la inversión en películas colombianas.

Todo en el cine, como todo en las obras humanas es el resultado de un trabajo en equipo.

2003: la Cinemateca Distrital inicia la publicación de los Cuadernos de Cine Colombiano – Nueva época, con 5 primeros números que marcan la pauta de una publicación («Balance argumental», «Acevedo e hijos», «Víctor Gaviria», «Rostros y rastros» y «Balance documental» ) que la Cinemateca continúa editando y que construye memoria crítica sobre el cine nacional. Ese año se crea la página web de la Cinemateca, la primera del sector de cultura de Bogotá, después de la del Instituto Distrital de Cultura Turismo del que la Cinemateca era parte.

2005-06: el Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNAAC), órgano colegiado creado por la Ley 814 de 2003 para administrar el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico asigna los primeros recursos para la construcción de la nueva sede de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Entre 2006 y 2010 la Cinemateca hace parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y se crea la Gerencia de Artes Audiovisuales que también es la Cinemateca Distrital de Bogotá.

2010: el Acuerdo 440 de 2010 del Concejo de Bogotá funda el IDARTES, y establece que “El objeto del Instituto de las Artes es la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital, en lo relacionado con la formación, creación, investigación, circulación y apropiación de las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y música, a excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico.” La Cinemateca Distrital entra a hacer parte del IDARTES como Cinemateca Distrital – Gerencia de Artes Audiovisuales.

2012: segunda Ley de Cine, la 1556 que fomenta el territorio nacional como escenario de obras cinematográficas. Esta Ley crea el Fondo Fílmico Colombia y fortalece la labor de la Comisión Fílmica de Colombia, un programa de Proimágenes. El FFC tiene 250 mil millones de pesos para la primera década de vigencia de la ley, fondos que sirven para el reembolso de gastos realizados por producciones extranjeras en Colombia.

2013: la Cinemateca Distrital diversifica sus publicaciones con tres colecciones: Cuadernos de Cine Colombiano – Nueva época, los Catálogos Razonados y la Colección Becas, que también se publican en Internet como libros electrónicos o PDF. Ese año con la Alta Consejería para las TIC de la Alcaldía de Bogotá, la Cinemateca realiza el Encuentro transmedia y narrativas audiovisuales, cuyo Catálogo Razonado puede descargarse en PDF del siguiente vínculo: https://idartesencasa.gov.co/artes-audiovisuales/libros/catalogos-razonados-artes-mediales-convergencias-y-tecnologias

.

.

Con el Decreto 340 de agosto de 2014 se crea la Comisión Fílmica de Bogotá (CFB) y el Permiso unificado para filmaciones audiovisuales (PUFA) como parte de los programas de la Cinemateca Distrital que dentro de la estructura del sistema de cultura de la ciudad también es la Gerencia de Audiovisuales. Se inicia el proceso de coordinar las diferentes oficinas y los diferentes permisos que se requieren para un rodaje en espacios públicos de Bogotá, primer paso para que la CFB pueda, de manera responsable, ofrecer a Bogotá y al talento colombiano como parte de filmaciones internacionales. Además de ordenar los permisos de espacios públicos para rodajes, de cualificar al talento humano de Bogotá y de fomentar la realización de rodajes en la ciudad, la creación de la CFB y del PUFA se convierten en una importante fuente de recursos para la Cinemateca – Gerencia de Audiovisuales.

En noviembre de 2013 el IDARTES (Instituto Distrital de las Artes) y la ERU (Empresa de Renovación Urbana de Bogotá) firman el convenio que permitirá la construcción de la Nueva Cinemateca de Bogotá en el Barrio Las Aguas.

En marzo de 2014 se lanza el proyecto de la Nueva Cinemateca de Bogotá.

La etapa del cine colombiano que he llamado «El Estado apoya el cine colombiano» se inicia en 1971 y de manera paralela va generando un nuevo momento: la «Etapa de las escrituras audiovisuales contemporáneas», un período en el que es evidente que el cine es escritura con movimiento y que esta expresión de la humanidad se da tanto en las grandes salas, como en la televisión, en las pantallas de Internet que incluyen contenidos para plataformas y las redes sociales, en los videos musicales, en los videojuegos, y en creaciones de mapping, realidad aumentada y realidad virtual, entre otras posibilidades. También es evidente que el cine colombiano, la escritura audiovisual nacional representa de manera cada vez más detallada la amplia diversidad de un país donde se hablan 68 idiomas indígenas, además del ingles raizal, el palenquero, el romaní y el español; donde existen cosmogonías y religiones diversas; una amplia gama de razas y mestizajes; múltiples géneros y sexualidades; diferentes perspectivas políticas y millones de expresiones culturales de todo tipo. Buenos ejemplos de esta diversidad que de manera creciente llega a las pantallas son el cine de animación, cine queer (LGBTIQ+) y el cine indígena, entre muchos otros.

.

Para conocer más sobre el cine de animación en Colombia se puede descargar el Cuaderno de cine colombiano – Nueva época No. 20 desde la página de la Cinemateca e Idartes:

Para conocer más sobre el audiovial indígena en Colombia se puede descargar el Catálogo Razonado de la muestra de cine indígena Daupará, y el libro «Poéticas de la resistencia» que publicó la Cinemateca de Bogotá:

.

.

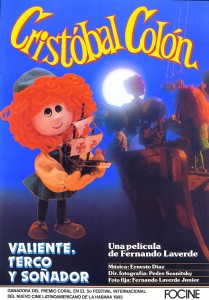

En mayo de 2015, la Cinemateca Distrital realiza Mayo Mayolo, homenaje a la obra del realizador de cine y televisión, Carlos Mayolo (1945-2007). En el marco del evento se lanza el Cuaderno de Cine Colombiano – Nueva época No 21: Carlos Mayolo, y se presenta la nueva colección de cajas de video Cine Colombiano, una colección bilingüe (español/inglés), cuyo primer número estará dedicado a Mayolo. La nueva colección se realiza gracias a una alianza entre la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (FPFC), Proimágenes Colombia y la Cinemateca Distrital – Gerencia de Artes Audiovisuales del Idartes. En los tres años previos al lanzamiento de esta obra audiovisual, la Cinemateca creó dos colecciones de video: Videoteca Local (2013, 2013 y 2014) y Cinemateca Rodante (2013 y 2014), y junto con la FPFC hizo las cajas: «Dunav Kuzmanich» y «Movimientos sociales en el cine colombiano». La Videoteca Local es un acervo único en Colombia: nace de una investigación que a lo largo de tres años se realizó en todas las localidades de Bogotá para recolectar y catalogar las obras audiovisuales de cualquier género, duración y formato que se hubieran realizado en los barrios de la capital durante la década previa. Un jurado seleccionó los mejores trabajos de ese acervo para conformar las colecciones Videoteca Local que se multicopiaron y enviaron a bibliotecas públicas, a universidades y a cinematecas y archivos de otros países.

.

.

El «Cuaderno de Cine Colombiano – Nueva época No. 21. Carlos Mayolo» se puede descargar del siguiente vínculo:

.

En 2015, en el 68o Festival Internacional de Cine de Cannes, el largometraje La tierra y la sombra del realizador caleño César Acevedo (nacido en 1987) obtiene la Cámara de Oro, el más importante premio internacional que haya obtenido un largometraje colombiano.

Artículo en el periódico El Espectador sobre la participación del cine colombiano en Cannes 2015: http://www.elespectador.com/noticias/cultura/ganar-los-cannes-articulo-563081

Durante el año 2015 Canal Capital y la Cinemateca realizan el programa de cine colombiano Sin Alfombra Roja (36 capítulos), con la dirección y presentación Julián David Correa, y la presentación de Diego Rojas y Augusto Bernal. El primer capítulo tiene como tema central la participación de Colombia en el Festival de Cannes y cuenta con la presencia de los realizadores que proyectaron largometrajes en ese encuentro: César Acevedo, José Luis Rugeles y Ciro Guerra:

.

.

Poco a poco el cine colombiano ha entrado en una quinta etapa en la que la diversidad de las escrituras audiovisuales es la característica principal, una etapa que continúa durante las primeras décadas del siglo XXI y que está formada no solo por el cine de la gran pantalla sino, y para poner apenas tres ejemplos, que incluye fenómenos como las series para plataformas de Internet, el cine «queer» colombiano y el audiovisual indígena que se realiza en múltiples idiomas originarios y que circula por diversos medios entre los que está el festival Daupará, festival sobre el cual se puede descargar un libro de la Cinemateca de Bogotá desde este vínculo: https://idartesencasa.gov.co/artes-audiovisuales/libros/catalogos-razonados-daupara-muestra-de-cine-y-video-de-los-pueblos .

.

En 2016 y 2017 en dos grandes eventos internacionales se hacen homenajes al cine del Caliwood: en el 21o. Festival Internacional de Cine de Busan (Corea del Sur), y en los 29es. Rencontres de Toulouse (Francia).

2016: la película El abrazo de la serpiente dirigida por Ciro Guerra y producida por Cristina Gallego es nominada al Premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Compite con: Una guerra (Tobias Lindholm, Dinamarca), Mustang (Deniz Gamze Ergüven, Turquía y Francia), Lobo (Naji Abu Nowar, Jordania) y la que finalmente se llevó la estatuilla: El hijo de Saúl (László Nemes, Hungría).

.

Tráiler de El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra y Cristina Gallego, 2016. Colombia y otros).

.

El 10 de noviembre de 2014, el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, presenta los planos de la nueva Cinemateca de Bogotá, seleccionados en un concurso realizado a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Nunca se había hecho un edificio de esas características en el país (con área comercial, salas de cine, espacios para formación y creación, galería, mediateca y bodegas de películas, entre otras características) de manera que los términos del concurso que orientaron las propuestas de los diferentes grupos de arquitectos se basaron en el proyecto que desde la Cinemateca y con el apoyo de algunas personas de la ERU y el IDARTES se presentó a la alcaldía de Gustavo Petro y que obtuvo su apoyo para una idea que no hacía parte ni del plan de desarrollo de esa alcaldía, ni de las propuestas previas de la Secretaría de Cultura o del IDARTES. Ese proyecto se acogía a las normas del plan de ordenamiento territorial y definía las áreas y usos del nuevo edificio de manera detallada que se basaba tanto en las necesidades de la cambiante realidad audiovisual como en las posibilidades del lote y del barrio del que hacía parte.

Los diseñadores del edificio de la nueva Cinemateca seleccionados por concurso público fueron los arquitectos de la empresa Colectivo 720, de Cali (www.colectivo720.com). Contando con los diseños y estudios para la construcción de la nueva Cinemateca, el 14 de diciembre de 2015 la ERU lanza la invitación pública 028, la cual da como resultado la adjudicación al Consorcio Cine-Cultura el contrato de construcción de la obra por valor de $22.387.660.628. El 28 de diciembre de 2015 la ERU lanza la invitación pública 029 para la interventoría del contrato de obra de la Cinemateca, y el 25 de enero se adjudicó esa interventoría al Consorcio Inter Cinemateca.

.

Video de entrevista en Canal Capital sobre los diseños y nuevos usos del edificio de la Cinemateca (2015).

.

Los recursos para el nuevo edificio de la Cinemateca se giraron en tres distintas vigencias desde la Secretaría General de la Alcaldía (Alta Consejería de las TIC), la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (ERU) y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES): En 2014 fueron $3.029’621.204, en 2015 $24.500’000.000 y en 2016 9.000’000.000.

.

.

El primero de enero del 2016 cambia el gobierno de la ciudad de Bogotá: Enrique Peñalosa reemplaza como alcalde de la capital de Colombia a Gustavo Petro. Muchos otros cambios se dan en la administración de la ciudad, pero la dirección de la Cinemateca y su equipo son ratificados. A pesar de que el proyecto de la nueva Cinemateca cuenta con los recursos completos para su construcción y recursos parciales para su dotación, y de tener lote, planos, permisos y la empresa constructora y de interventoría seleccionadas, la nueva administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá pospone indefinidamente la firma del contrato que debería iniciar la obra desde enero del 2016. De manera pública ni la Secretaría de Cultura, ni ninguna otra autoridad de la nueva administración dan las razones para la demora en el inicio de la obra.

El 11 de mayo del 2016, Julián David Correa, director de la Cinemateca, se retira de su cargo. La reacción a las demoras en el inicio de la obra y al retiro de Julián David Correa se pueden encontrar en los medios y en las redes sociales de esas semanas, y entre esas reacciones se cuentan: protestas de varios cinematografistas que incluyen a Felipe Aljure y Luis Ospina, tuiteratones y videos de apoyo a la Nueva Cinemateca (con la etiqueta #NuevaCinematecaSí), plantones frente al Concejo de Bogotá y la visita de varios cinematografistas a los concejales de la ciudad durante los debates del Plan de Desarrollo. Entre esas visitas, la que más impacto tuvo en los concejales y los medios fue la que realizaron el lunes 22 de mayo el realizador Ciro Guerra y la productora Cristina Gallego (nominados al Oscar a la Mejor Película Extranjera 2016 por El abrazo de la serpiente). Ciro y Cristina relatan que a su llegada al Concejo, a las 9am la secretaria de Cultura María Claudia López les informó que la Alcaldía no iba a incluir la construcción de la Nueva Cinemateca en los debates del Plan de Desarrollo y que consideraba el proyecto «un elefante blanco», a pesar de lo cual a las 6pm de ese lunes las oficinas de prensa de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura entregaron a los medios un boletín en donde decían que construirían el edificio.

El lunes 22 de mayo, el día en que el Concejo de Bogotá debatía los programas de cultura del nuevo Plan de Desarrollo, el periódico El Tiempo publicó la siguiente entrevista:

.

«Es imprescindible una nueva Cinemateca Distrital»: Julián David Correa.

El director saliente de la institución defiende el proyecto que genera preocupación entre cineastas.

Una campaña en redes sociales, en cartas a los medios de comunicación y en proyecciones de cine, apoyada por directores del calibre de Luis Ospina, Felipe Aljure y Sergio Cabrera, ha movilizado al gremio cinematográfico, luego de que se conoció que el proyecto de la nueva Cinemateca Distrital, que la anterior administración tenía como una de sus prioridades, está en suspenso y sus obras están retrasadas.

La polémica subió de tono la semana pasada, cuando el director de la Cinemateca, Julián David Correa, dejó el cargo y la Secretaría de Cultura de Bogotá aseguró que “no hay disponibilidad de recursos para garantizar el proyecto en su integralidad”, aludiendo a los costos de la dotación.

Luego de unos días de silencio, Correa aceptó responder un cuestionario de EL TIEMPO, en el que insiste en que es necesario emprender este proyecto para apoyar el momento actual del cine colombiano.

Entrevista completa en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16599706

.

El 31 de mayo de 2016 el Concejo de Bogotá incluyó en el Plan de Desarrollo del alcalde Peñalosa un artículo que obligó a esa administración a construir el edificio cuyos recursos querían destinar a otros fines. La votación unió al Concejo: 36 votos a favor y ninguno en contra. En agosto de 2016 se inició la construcción del edificio con los recursos asignados por la administración anterior y complementados en 2018 con los dineros necesarios para la dotación del inmueble que fueron asignados por la nueva administración. El edificio de la nueva Cinemateca se concibió, se gestó y se salvó a pesar de todo y gracias a la lucha de algunas personas que no tuvieron miedo de defender un proyecto que le pertenece a toda Colombia. El 13 de junio del 2019 se inauguró el nuevo edificio de la Cinemateca Distrital que a partir de esa fecha cambió su nombre a Cinemateca de Bogotá.

.

.

En el año 2017 se estrenó el largometraje de animación Virus tropical que tuvo una amplia participación en festivales internacionales como la Berlinale y Annecy, entre muchos otros. El largometraje, basado en las novelas gráficas de Powerpaola fue dirigido por ella y por Santiago Caicedo y es una muestra de la talentosa evolución de la animación y de las novelas gráficas colombianas. En el año 2014 la Cinemateca publicó el Cuaderno de Cine Colombiano – Nueva época No. 20: «La animación colombiana, una historia en movimiento» en donde se presenta la historia de esta escritura audiovisual, un libro que puede descargarse en PDF desde el vínculo: https://idartesencasa.gov.co/artes-audiovisuales/libros/cuadernos-de-cine-colombiano-no-20-animacion-en-colombia-una-historia-en . En el año 2023 la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas incluyó entre sus Premios Macondo una categoría para la animación nacional y ese mismo año se realizó la primera versión de ANIBIA, el festival internacional de cine de animación de Colombia.

.

Tráiler de Virus tropical (Santiago Caicedo y Paola Gaviria «Powerpaola», 2017. Colombia)

.

En marzo del año 2020 se declaró en el mundo la pandemia del virus COVID-19 que obligó a cuarentenas, al cierre de fronteras, a vacunaciones masivas y a la cancelación de eventos públicos entre los que estaban festivales de cine y proyecciones en salas de cine. El anuncio de la pandemia en Colombia se dio durante los primeros días del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el FICCI, en un momento que describo de la siguiente manera en el libro «Veinticinco historias de gestión cultural» (editorial Planeta):

.

«En marzo de 2020 se declaró la pandemia del COVID-19, y eso sucedió mientras se realizaba el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, una más entre los millones de actividades que llenan los días de las personas en este planeta. En Cartagena bajo un sol espléndido, en un restaurante junto al mar, mientras la compañía exhibidora y distribuidora Cine Colombia celebraba su fiesta anual con músicos y bailarines caribeños, y con colores y sabores, y con invitados del mundo, los celulares empezaron a sonar y los rostros empezaron a cambiar, y se hicieron llamadas y se adelantaron los regresos en los vuelos. La muerte roja había llegado a la fiesta. Durante los meses que vinieron la población del mundo que podía permitírselo se encerró en sus casas para evitar el contagio y trabajó a través de las pantallas, los deberes de algunos los llevaron a salir y el hambre de muchos los obligó a rebuscar en las calles prohibidas. En las cuarentenas de la pandemia las escrituras audiovisuales fueron artefactos esenciales: herramientas del trabajo, de la evasión y de la información, todas las artes estuvieron vívidamente presentes a través de libros, de sonidos y de pantallas. Para muchos artistas, empresarios y gestores culturales la pandemia fue una catástrofe, y para los exhibidores de cine como Cine Colombia que era el anfitrión de la fiesta en Cartagena los confinamientos también fueron un desastre, apenas un poco menor que el que sufrieron otros sectores. Las grandes empresas aceleraron el desarrollo de exhibiciones a través de Internet, y así como usaban la miríada de celdas de Zoom, Teams o GoogleMeets para reunirse y trabajar, usaron la Internet para seguir manteniendo un flujo de ingresos que podía ser muy inferior al anterior pero que sí existía. Cine Colombia, por ejemplo, no solo se sirvió de la red para proyectar sus películas, sino que creó un sistema de domicilios para la venta de los alimentos de las confiterías y los pequeños restaurantes que en sus salas con frecuencia aportan ingresos superiores a los de los filmes. Muchos países apoyaron a ciudadanos y a empresas en crisis, y entre ellos Colombia, aunque no en la proporción en la que muchos hubiéramos esperado y en la que las necesidades demandaban, pero los datos de esta reacción y los análisis asociados a los mismos son temas para otro ensayo y este capítulo está por terminar. El de la pandemia del COVID-19 es un ejemplo dramático de cómo la realidad cambia y reclama transformaciones en la relación del estado con sus artistas y gestores».

.

Los efectos de la pandemia en las economías globales continúan y en el consumo cultural significó que las plataformas de Internet tomaron la delantera a las salas de cine. En el texto «Tres mujeres en la selva» que publiqué en la revista Cinémas d´Amérique Latine y que puede leerse en esta página ( en el vínculo: https://geografiavirtual.com/2023/08/tres-mujeres/ ) resumo de la siguiente manera la situación del audiovisual nacional tras la pandemia:

.

«Todos lo pensamos: vivíamos el argumento de una película distópica en el que un virus mortal que había nacido de nuestros abusos, nos llevó a encerrarnos sin saber si los bichos podían pasar bajo la puerta entre una niebla verduzca que nos iba a matar a todos. Y muchos murieron, sí, millones. Algunos por culpa de gobernantes que le dan la espalda a los hechos, otros porque estaban obligados a salir a trabajar todos los días para ganar ese dólar diario con el que comen ellos y sus familias. Muchos muertos que se sumaron a los de las guerras, a los del hambre, a los de los sistemas de salud y de educación deficientes (sí, porque la educación mediocre también mata, claro, la falta de educación sexual es un ejemplo). Tras un tiempo como ese parece frívolo hablar del cine y su evolución, pero las escrituras audiovisuales son esenciales: siguen siendo arte e industria, pero además se han convertido en la manera como se descubren otras razas, religiones y formas de amar, las pantallas son las ventanas para conocer a las personas que se dedican a la política y para explorar las propias historias nacionales. El del audiovisual es un tema crítico: vivimos un tiempo en el que son tantas las personas que disfrutan de estar atrapadas entre pantallas, que a la mayoría no les importa si lo que los rodea es verdad o es una mentira.

LA NIEBLA Y LOS NÚMEROS

Al cine colombiano no lo mató la niebla verde de hecho, cuando la niebla se disipó el número de estrenos de largometrajes en salas había aumentado, pero la pandemia sí corroyó esos mismos teatros, esas mismas salas de cine: el negocio de la exhibición que venía en expansión gracias al aumento de la taquilla y a las exenciones tributarias que estimulaban la construcción de nuevos edificios no logra recuperarse de las ausencias de casi dos años, y del cambio del consumo audiovisual donde las pantallas de Internet empezaron a reinar.

Según el No.23 de Cine en cifras de Proimágenes y del Ministerio de Cultura de Colombia la situación es la siguiente:

‘En el período 2022 (ENE-NOV) se estrenaron 54 películas colombianas: 25 documentales, 20 dramas, 6 comedias, 2 de misterio y 1 de terror. Esto quiere decir que en apenas 11 meses se estrenaron 6 películas más en comparación con 2019, año con mayor número de estrenos de películas colombianas en salas de cine. Del total, 30 fueron óperas primas (es decir, el 55%). La asistencia a películas colombianas en el período 2022 (ENE-NOV) registró 1.246.940 espectadores, lo cual significó un incremento con respecto a los últimos dos años’.

Esos 1,25 millones de espectadores del cine colombiano representan el 3,3% del total de boletas vendidas en el país durante ese período, casi la misma proporción que se tuvo en 2019, el año previo a la pandemia: 3,4% (2,52 millones). El país, sin embargo, es diferente: en 2022 el índice de espectadores de cine con relación al número total de habitantes del país (índice e/h) fue de 0,73 (Según Cine en cifras No23: “Entre enero y noviembre de 2022 el índice de asistencia (espectadores/habitantes) fue 0,73%. La proyección de población tenida en cuenta fue de 51.609.474 habitantes”), mientras que en 2019 ese mismo índice fue de 1,48e/h. La asistencia de los colombianos a salas de cine en relación al total de la población se redujo después de la pandemia.

Una lectura de las cifras de asistencia a cine colombiano en relación con la asistencia total a salas de cine, muestra que en la última década los mejores años para la cinematografía nacional fueron el 2016 con un 7,8% (4,79 millones; 1,31e/h) y el 2012 con el 8,3% (3,39 millones; 0,91e/h). La lectura de estas cifras podrían arrojar titulares muy diferentes pero muestran una evolución interesante: la proporción de colombianos que van a salas de cine ha disminuido a pesar del aumento constante de la población (el índice e/h); el número total de espectadores colombianos que compraron boletas para ver cine colombiano de redujo a la mitad de 2019 a 2020, pero como el índice e/h mostró una importante reducción la proporción de asistencia a cine colombiano se mantuvo.

Como anunciaba en una de las primeras frases de este texto: el 2019 fue un año en donde la proporción de colombianos que asistían a las salas de cine subió (1,48e/h), pero tras la pandemia esa asistencia no se ha recuperado (0,73e/h); y hay más: la cantidad de colombianos que vieron cine nacional en salas durante 2020 es inferior a la de los mejores años previos a la pandemia: 2016 y 2012.

El análisis de estas y otras cifras del 2022 en la relación de los colombianos con su cine da para otro extenso capítulo, así que dejo aquí estos datos que presento rápidamente para que nos podamos hacer una idea de cómo la verde niebla afectó la asistencia a salas, aunque no detuvo el surgimiento de nuevos cineastas (¡el 55% fueron operas primas!), ni el crecimiento en otros subsectores: 16 fueron las distribuidoras de los 54 estrenos colombianos, un grupo que muestra nuevas empresas que negocian con el circuito teatral comercial y con las salas alternativas, pero que también interviene en la circulación de los filmes en otras pantallas. La crisis desatada por el COVID es una realidad pero no afectó la recuperación de la producción de cine nacional, ni la respuesta de su público que a pesar de la reducción se mantuvo relativamente constante, una fidelidad pequeña y perseverante en la compra de boletería y en la asistencia a salas.

Estos números dan una idea de la relación de los colombianos con su cinematografía, pero esa imagen es incompleta: como es usual, de los espectadores en plataformas de Internet no se sabe prácticamente nada, se sigue midiendo el consumo del cine nacional como se vine haciendo desde mediados del siglo XX.

La pandemia y el temor a los bichos que en medio de la niebla verde podían entrar bajo la puerta fue la excusa para otra amenaza: a comienzos del año 2020, el gobierno del presidente Iván Duque propuso a través del Ministerio de Cultura apoyar un artículo de la reforma tributaria que desmontaba el núcleo del sistema de apoyo al cine: el porcentaje del valor de la boleta de cine que alimenta al Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC), y la reforma en otros artículos también afectaba algunos estímulos fiscales que impulsan la creación audiovisual colombiana y la internacional en el país. A cambio de esos recortes el gobierno proponía asignaciones directas al FDC, que como es obvio tendrían que negociarse anualmente con cada gobernante y con su grupo de ministros, lo que le quitaría independencia al sistema. El argumento esgrimido en los medios por los políticos y por los funcionarios que no querían poner en riesgo sus empleos es que ante el descenso de los ingresos por taquilla debido a las cuarentenas del COVID la asignación directa era la solución, nadie en ese grupo del gobierno Duque propuso gravar las plataformas de Internet a favor del FDC. El sector audiovisual y las personas que habían encabezado la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura se levantaron en contra de ese despropósito que tuvo que retirarse de la reforma, pero nuevamente se demostró la fragilidad de un sistema que es necesario defender todos los días, y que es necesario mejorar para que se adapte a las condiciones cambiantes de la creación y del consumo audiovisual.

Aunque el cine colombiano estuvo en riesgo por diversos factores en los años precedentes, el 2022 tuvo más estrenos en sala que los años anteriores, con cintas que muy pronto pasaron a las plataformas de Internet donde se sumaron a una oferta que ha venido creciendo. Además de las plataformas comerciales con presencia global, Colombia cuenta con dos plataformas públicas y gratuitas: RTVC Play y Retina Latina, donde se pueden ver las películas más importantes de nuestra historia junto con series, telenovelas y contenidos audiovisuales de diversa índole; Retina Latina, además, es una plataforma del Ministerio de Cultura que reúne a los gobiernos de Bolivia, Ecuador, México, Perú y Uruguay además del de Colombia, así que cuenta con obras de los seis países.

A pesar de que ninguna de las 54 películas estrenadas en Colombia fue un taquillazo, esas cintas colombianas estrenadas en salas durante el año 2022 se llevaron dos de los premios más importantes del mundo de los festivales internacionales: la Concha de Oro del Festival de San Sebastián para Los reyes del mundo, y el Premio de la Semana de la Crítica de Cannes para La jauría, la opera prima de Andrés Ramírez Pulido».

«Tres mujeres en la selva» publicada en la revista Cinémas d´Amérique Latine puede leerse en español en: https://geografiavirtual.com/2023/08/tres-mujeres/

.

El 25 de septiembre del 2022 la película Los reyes del mundo, escrita y dirigida por Laura Mora, ganó la Concha de Oro en San Sebastián. La cinta que produjeron las también colombianas Cristina Gallego y Mirlanda Torres es una road movie que presenta la travesía de un grupo de jóvenes que sobreviven con dificultad en las calles de Medellín, unos muchachos que viajan desde la capital de Antioquia hasta Nechí en el Bajo Cauca antioqueño para recuperar la tierra que algún violento le arrebató a la abuela de uno de ellos. Esto escribió el equipo de la película sobre la fábula de la cinta:

“Un día todos los hombres se quedaron dormidos… Y los cercos de la tierra, ardieron. Los reyes del mundo es una película sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano. Cinco chicos de la calle de Medellín. Cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia, emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida. Un cuento subversivo a través de un clan salvaje y entrañable, que transita entre la realidad y el delirio. Un viaje hacia la nada, donde pasa todo”.

.

Tráiler de Los reyes del mundo (Laura Mora, 2022. Colombia y otros).

.

.

En febrero de 2014 cerraba esta investigación para su publicación en el libro «Nueva Cinemateca de Bogotá» con unas conclusiones optimistas sobre el futuro del cine nacional:

Desde la fundación de la Cinemateca en 1971, el panorama del cine colombiano ha cambiado radicalmente, en 2014:

– Colombia es la cuarta mayor industria cinematográfica de América Latina[6].

– El desarrollo del cine en Colombia, y en general de las industrias culturales avanza ofreciendo múltiples ventajas: articulando identidades, preservando el patrimonio y la memoria, y superando formas de exclusión, entre otras. La participación de las industrias culturales en el PIB colombiano fue de 1,78%[7] en 2007. El 70% de estas industrias están en Bogotá.

– El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, creado por la Ley de cine de 2003, ha canalizado unos 90 mil millones de pesos con destino a la producción de películas, capacitación, escritura de guiones, participación en mercados y festivales, distribución, presencia en cines, televisión y nuevos medios digitales, proyectos de conservación del patrimonio nacional de imágenes en movimiento y lucha contra la piratería.

– Otro de los estímulos creados por la Ley es una deducción tributaria del 165% (antes 125%) sobre cada inversión en películas colombianas, lo que ha atraído desde el inicio de la Ley de Cine recursos cercanos a los 107 mil millones de pesos.

– Los agentes industriales de la cadena cinematográfica (productores, distribuidores, exhibidores), reciben 50% de exención en renta si capitalizan utilidades para nuevas actividades, lo que ha llevado a transformaciones como que las pantallas cinematográficas hayan pasado de menos de 300 en 2004 a 689 en 2012 (más de 200 digitales). La asistencia a salas también se incrementó: en 2003 eran menos de 20 millones y en 2012 fueron 40.8 millones de espectadores (17.1 de los cuales se registraron en Bogotá́).

– Entre 2003 y 2013 se estrenaron 140 largometrajes nacionales. En todo el Siglo XX se estrenaron sólo 367 largometrajes. Muchas de estas películas son coproducciones, lo que permite intercambios de capitales y talentos.

– 600 mil millones de pesos anuales ingresan a las cuentas nacionales provenientes del sector cinematográfico. Para incrementar esta cifra y capitalizar productos y servicios conexos (turismo, entre otros), las regiones han iniciado la creación de comisiones fílmicas.

– La historia y geografía del audiovisual nacional ha cambiado, pero todavía son muchos los retos, siendo el mayor de todos defender los logros adquiridos.

– Entre otros retos para el futuro del audiovisual colombiano se encuentran: que los colombianos vean su cine y que este cine pueda recuperar su inversión en salas, que el audiovisual nacional aproveche las oportunidades de las nuevas tecnologías, que el cine colombiano represente a todas las culturas de esta nación de naciones, entre muchos otros.

Desde 1971, la Cinemateca Distrital ha sido un instrumento constante para el desarrollo del cine nacional. La Nueva Cinemateca de Bogotá defenderá lo alcanzado y será un aporte histórico para la preservación del patrimonio y para el logro de nuevos avances del audiovisual colombiano.

Esos párrafos optimistas siguen siendo ciertos, pero tras mi retiro de la Cinemateca y el respaldo que los cinematografistas de Colombia le dieron a la continuación de la Nueva Cinemateca, hay otro párrafo que añadir:

La Ley de Cultura (397 de 1997) la aprobó el presidente Samper, la Ley de Cine (814 de 2003) la refrendó el presidente Uribe y la segunda Ley de Cine (Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica: Ley 1556 de 2012) la firmó el presidente Santos. En Colombia se ha desarrollado una generación de gestores culturales que están al servicio de las culturas nacionales y no de los discursos ni de las vanidades políticas, la evolución del cine nacional se ha beneficiado del trabajo de estos gestores culturales.

ALGUNAS FUENTES:

– Edda Pilar Duque: «La aventura del cine en Medellín». Ed. El Áncora y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1992.

– Ana María Higuita: Monografía de grado en Historia: “Memoria e imagen: Cine documental en Colombia, 1960-1993”. Ed. Universidad de Antioquia. Medellín, 2012.

– Diego Rojas, Cira Mora y Julián David Correa: “CD ROM: 30 Años de la Cinemateca Distrital y del Cine en Colombia”. Cinemateca Distrital, IDCT. Bogotá, 2002.

– Jorge Nieto y Diego Rojas: «Tiempos del Olympia». Ed. FPFC. Bogotá, 1992.

– Julián David Correa: «Cines que cambian el mundo I: Argentina y Colombia». Ed. Secretaría de Cultura de México y Cinema23. México DF, 2019.

– Julián David Correa: «Trois femmes dans La Selva» En: Cinémas d’Amérique Latine No. 31. Toulouse: Ed. Arcalt, 2023.

– Julián David Correa: «Veinticinco historias de gestión cultural». Ed. Planeta. Bogotá, 2024.

– Hernando Salcedo Silva: “Crónicas del cine colombiano, 1897-1950” Ed. Carlos Valencia. Bogotá, 1981

– Varios autores: “Historia del Cine Colombiano”. Serie de televisión en 14 capítulos. Productora: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (FPFC).

– Varios autores: “Largometrajes colombianos en cine y video”. Ed. FPFC. Bogotá, 2005.

– www.geografiavirtual.com

– www.banrepcultural.org

– www.proimagenescolombia.com

– www.locationcolombia.com

– www.mincultura.gov.co

– www.culturarecreacionydeporte.gov.co

– www.idartes.gov.co

– www.cinematecadistrital.gov.co

– www.patrimoniofilmico.org.co

.

Imágenes: (1) Ilustración del libro «Nueva Cinemateca e Bogotá». (2) Fotograma del filme silente «Garras de oro» (P.P. Jambrina, 1926) . (3) Afiche del filme animado «Cristóbal Colón» (Fernando Laverde, 1982). (4) Afiche de la película «Rodrigo D. No futuro» (Víctor Gaviria, 1990). (5) Fragmento del afiche del Ciclo Rosa 2013. (6) Portada del catálogo razonado, Artes mediales. (7) Foto de la entrada de la Cinemateca Distrital de Bogotá. (8) Diseño del edificio de la nueva Cinemateca de Bogotá (9) Imagen de Mayo Mayolo, homenaje a la obra de Carlos Mayolo,

.

La primera versión de esta investigación se publicó en un libro que se puede descargar de: https://idartesencasa.gov.co/sites/default/files//libros_pdf/Nueva%20Cinemateca%20de%20Bogot%C3%A1%20-%202014%20%282%29.pdf

[1] El más famoso integrante del Grupo de Barranquilla es Gabriel García Márquez, aunque este grupo y sus tertulias se desarrollaron alrededor de los escritores José Félix Fuenmayor y el catalán Ramón Vinyes. Del grupo hacían parte el director de “La langosta azul”, Álvaro Cepeda Samudio, junto con Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, Alejandro Obregón, Orlando Rivera «Figurita» y Julio Mario Santo Domingo, entre otros.

[2] Sobre todo porque los colombianos llegados de Europa y Estados Unidos usaban como apelativo cariñoso la palabra “maestro”, más que porque estos creadores lo fueran en un sentido estético o por su formación en escuelas internacionales.

[3] Revista Mito: creada por Hernando Valencia Goelkel y Jorge Gaitán Durán, revista que se publicó de 1956 a 1962.

[4] Patricia Restrepo y Luis Alberto Álvarez, entre otros.

[5] Son miembros de la Junta de Proimágenes: los ministerios de Cultura, Comunicaciones y Educación, la Universidad Nacional, Colciencias y la DIAN, por el sector público; y: Cine Colombia, la Asociación de Distribuidores de Películas Internacionales, Kodak, la Fundación Patrimonio Fílmico, realizadores y productores.

[6] Fuente: Documento Conpes 3659 de 2010.

Espacio para sus opiniones