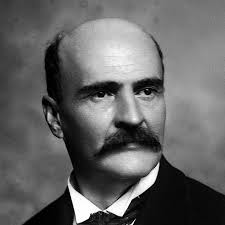

Tomás Carrasquilla: El buen cine

Tomás Carrasquilla (1858-1940) es uno de los autores esenciales en la historia de la literatura colombiana. Este escritor realista, como muchos otros artistas en el mundo, se deslumbró con la luz del cinematógrafo, y dejó constancia de este encuentro en el texto que presentamos a continuación, unos párrafos en donde se plantean algunas de las cuestiones que siguen siendo esenciales a la escritura con imágenes en movimiento.

EL BUEN CINE*

Por:

Tomás Carrasquilla

De las escaseces que en estos días hemos soportado, ninguna tan negra como la del cine. ¡Ya no podemos vivir sin la película! Con el maíz, el alumbrado y el combustible, ella entra en nuestras diarias necesidades. Pero, al fin, el agua santa del cielo y la empresa electricista fueron servidas de volvernos, por las pascuas, el bien precioso, envidia de los dioses. Ya oímos por las tardes esa charanga callejera anunciadora de tanta venturanza, y el corazón se ensancha y regocija con la expectativa de tan dulces emociones, y la multitud acude curiosa antes del toque de ánimas. ¿Cuál será la más grata? La emoción de la economía, seguramente. En efecto: tres actos y «ñapa» de estética por unas lupias, es ganga inaudita en esta tierra de las cosas caras: es un caso para emocionar a cualquier corcho. ¡Y con la esperanza de lograr todo eso por menos!…

¡Hermoso destino el del arte manufacturado! Eso de estar al alcance de cualquier fortuna y de cualquier apreciativa; eso de ser el arte para todos, es el verdadero socialismo. Es para desesperar a los filósofos el que la estética industrial haya resuelto, tan pronto y tan fácilmente, el peliagudo problema que rompe las cabezas de tanto sabio. ¡Bien por la belleza! ¡Bien por el comercio! ¿Cuál será el porvenir del arte caro, de ese que no puede fabricarse como ropa o enseres? Morir, según Sancho Panza, actual amo del mundo.

Cuentan y no acaban de cómo el cine va subrogando al teatro en la Europa moderna y modernista. Y nos reíamos aquí de una paisana que quitó en su casa el estudio del piano, porque habiendo pianola era más que inútil. Será esto lo más explicable y natural. Vulgo es todo el mundo, y mucho más en eso de apreciar el mérito o demérito de obras y ejecuciones estéticas. Con frecuencia se estima más la obra fabricada que la original. Hay gentes que gastan grandes sumas en oleografías}’ grabados de clisé, y no compran nunca, así se lo ofrezcan a precio de quema, un lienzo de firma respetable. Hay quién dé el oro y el moro por un ejemplar de estatua hecha en horma, y desprecie una buena escultura hecha a mano.

Tres cuartos de lo mismo acontece con respecto a lo contrahecho y a lo natural. En casas donde tienen en su jardín todas las galas de Flora, adornan los salones y los comedores con florerones de trapo o de papel. Ya conocemos aquella tendencia femenina de blanquear la azucena y de a carminar la rosa; ya sabemos de caras como alabastro, estucadas con blanquete.

Pero no es solamente en el arte bellísimo e indispensable del tocado femenino, en que todo es disculpable, donde se observan estos fenómenos: es en obras de arte mayor, valiente y duradera. En Facatativá, como quien dice, hay un templo con torre de piedra, cubierta con pintura imitando piedra. Y acá, en nuestra urbe, he visto zócalos con revestimiento de piedra quebrada, de sutura y mosaico primorosos, enjalbegados encima con sus buenas manos de ocre y bermellón.

En achaques de estética hay opiniones bastante peregrinas. Don Juan Valera, el colega Tomás Márquez y con ellos otros, sostienen que lo artificial es más bello que lo natural: que un paisaje es más hermoso pintado que visto; que el retrato de una beldad cualquiera es superior a la mujer en carne y hueso; que la ficción de la vida es más poderosa que la vida misma.

De todo esto, que son hechos cumplidos, generales y constantes, habrá que deducirse en buena lógica que ese amor a lo artificioso y contrahecho no lo inspira el mal gusto ni la cursilería, como muchos han creído, sino una inclinación o tendencia natural en la prole de Adán y Eva.

He aquí por qué nos atrae y cautiva el tal cine. Será este espectáculo de las cosas más mandadas a hacer y a las que más se les vea el «hechizgo». La verdad de la mentira, tan apreciada en las artes imitativas de la realidad, entra muy poco en estas ficciones de lienzo ñjo y fotografías voladoras. Cierto que los paisajes y fondos de los cuadros son la misma realidad; mas, lo que es gente… ¡será de otro planeta! Al artificio exagerado; a la «pose» de los cómicos que interpretan las representaciones, se agrega esa movilidad vertiginosa y oscilante, ese mariposeo fugitivo, dantesco, producido por la luz y el mecanismo. Acaso sea esto mismo lo que más nos embelesa. Estamos hartos de vivir en la realidad, de ser realidad nosotros mismos, y apetecemos por eso la mentira, la ficción inverosímil que se parezca más al ensueño que a esto, real y efectivo, en que nos agitamos o yacemos.

Lo cierto es que el cine se ha hecho para lo que menos ha gustado a nuestro público: para lo fantástico e imposible; para cosas del otro mundo. Duendes, genios, hadas, diablos y diablesas, con toda esa policromía y esas magias; con aquellas transformaciones y aquellos movimientos, son una maravilla, una verdadera visión. «Las mil y una noches» y todas las fábulas de encantamientos, tienen en el cine su mejor intérprete. Lo tienen, asimismo, las leyendas e historias clásicas, caballerescas o milagrosas de todas las naciones; lo tienen las cosmogonías y misterios de todas las religiones; lo tienen los grandes autores que han echado la sonda en el abismo arcano de lo sobrenatural. Ignoro si Alemania habrá explotado a Hoffmann; pero ya Italia debe de haber propagado la «Divina comedia». Si el Dragón de América tuviese entrañas, ya hubiera enseñado al orbe mundo las visiones febriles de Poe, el genio, el hombre menos yanqui.

A ser España nación de industrias y comercios mundiales, cuál nos encantáramos ahora con esas leyendas, tan deliciosas y latinas, de Bécquer y de Zorrilla.

Pero los empresarios conocen el gusto general de todo público, y cual lo hacen las casas editoras, se van al novelón romántico o policíaco, de sucesos complicados y extraños, a lo Montepin, Ponson du Terrail, Gaborieau y sus secuaces, que son pacotilla de gran consumo. Estos dramotes, tales como «Blanco contra Negro», «La Historia de una Joven», y otros de la laya, que anuncian siempre en letras enormes como «películas colosales». En verdad que el calificativo no se les puede regatear: coloso y monstruo son similares.

¿Es el cine un espectáculo tan instructivo como se dice? Ni modo de dudarlo. Con todas las ficciones ramplonas e insignificantes como exhibe a menudo, enseña más de lo que cualquiera puede figurarse. El ojo es ventana por donde se asoma el entendimiento, y toda cosa real o figurada suministra alguna idea a la mente, alguna vibración al sentimiento. La fantasía, facultad creadora que abarca cabeza y corazón, se disciplina y selecciona con las contemplaciones objetivas y artísticas. La vida, que es la grande escuela, no puede aprenderse en la vida misma, que ni es larga ni ubicua. Pero se aprende en todo aquello que la refleje o la copie, ya sea en este sentido, ya en el opuesto; ya en lo individual, va en lo colectivo; ahora en síntesis, ahora en análisis.

Es un error más que craso el pensar, como lo suponen muchísimos, que en las ficciones sólo mentiras y falsedades pueden adquirirse. Una mentira, un mito, puede tener tanta filosofía y trascendencia como el hecho histórico más significante. En eso está, cabalmente, el mérito del arte; en eso se funda la estética: en la mentira significativa. Las ficciones, especialmente las literarias, enseñan más que la historia misma. La historia concreta, particulariza, hace estudios diferenciales y específicos; el arte, al contrario, toma de dondequiera, sintetiza, establece un concepto o un tipo, y formula en términos generales. El que quiera presentar, verbigracia, el concepto de la guerra, toma de las guerras reales que se le antojen, y le resulta, por síntesis y selección, la imagen fiel y universal de la guerra. Al que se le ocurra pintar un mártir, tomará rasgos de Giordano Bruno, de San Lorenzo, de Tomás Moro, de Servet, de Cristo, del que quiera, y resultará el martirio. Si la historia es la Aritmética, la ficción es el Algebra, y se me perdonará el autoplagio.

Prueba de ello serán los símbolos. Las más grandes verdades se han representado siempre, así en lo gráfico como en lo ideológico, por fábulas más o menos expresivas, más o menos comprensibles. Ese mundo mitológico de Roma la poderosa, de Atenas la sabia, sigue y seguirá significando cuanto piense y sienta este pobrecito rey de la tierra.

¿Cómo negar, entonces, que el buen cine, la invención objetiva por excelencia, pueda enseñar verdades con sus mentiras? ¿Y si el error más vulgar y manifiesto trae a la mente por ley de oposición, de repugnancia y de contraste, la verdad o principio que se le contrapone, no habrá de traerla una película, con todas sus falacias? ¡Sí, por cierto! Embusteros y tontos enseñaron siempre a verídicos y discretos. ¡Benditos sean estos pedagogos gratis! Claro está que el cine pudiera dar enseñanza genuina y positiva en no pocas ciencias; claro que pudiera abrir curso, en muchas asignaturas; pero ni las empresas están por instruir a la gente, ni la gente por aprender. Desde que nos hablaran de estudios, no asomaríamos al cine, ni con perros ni sin perros. Estudiar cosas serias es lo más aburridor y tal vez lo más inútil. ¡Lo serio es tan escaso en la vida!

Querrá decir que el cine será, en tiempos no muy distantes, un grande elemento en toda enseñanza. Bueno fuera que la sumita que vamos a coger en estos días nos diera para pedir una película de toda esa pelea grande de aquí. Sabríamos, entonces, quiénes fueron y qué hicieron todos ésos tan mentados, a quienes sólo conocemos de nombre. ¡Porque, ah pereza que da saber lo de la casa!

Dicen que el cine es inmoral. ¡Más no puede serlo! Ya se sabe, a ciencia cierta, que en la vicia real y efectiva nada es inmoral; pero en el retrato de la vida, aunque le hagan favor como a las feas, todo resulta inmoralísimo. Cosas y casos que la gente ve, que la gente conoce, palpa e indaga; que comenta ante niños y ancianos, entre señoras y señores, sin que tengan nada de particular ni de inconveniente, resultan un horror, un escándalo, en el libro, en la escena y en las películas.

¡Sépanlo bien, para que no lleven a abrirles los ojos en ese cine a tanta niña inocente y a tanta señora ignorante del pecado, como abundan en esta ciudad de los candores y de las inexperiencias! Y a los que temen la muerte de ese arte inenajenable, intransmisible, en que entran temperamento y alma, por esta otra de la mecánica, la óptica y la acústica, que se compra en cualquier tienda, será bien recordarles que si Sancho el prosaico, el positivista, manda en los más, también impera, en los menos don Alonso Quijano el bueno, el soñador; que si el progreso, la ciencia positivista y el análisis han dado muerte a muchos ideales, nada habrán de poder con la Quimera; que el Ensueño no puede eliminarse, porque el Ensueño es la Vida.

Sí: «La Vida es Sueño». Ya lo dijo Calderón, el magno. Si a él no se lo creemos, tendremos de creérselo al cine.

Ciertamente: aquel encanto, aquella atracción que en todos ejercen esas visiones instantáneas y mentirosas, es porque en ellas vemos, tal vez sin darnos cuenta de su enseñanza, la imagen fidelísima de nuestras propias existencias: toda vida, la vida toda, es un reflejo, una película.

*Texto escrito en 1914 y tomado de las obras completas de este autor publicadas por la Editorial Bedout (Tomo 1 , Medellín, 1958, pp. 695-697).

Imagen: Tomás Carrasquilla en 1910.

.

Espacio para sus opiniones